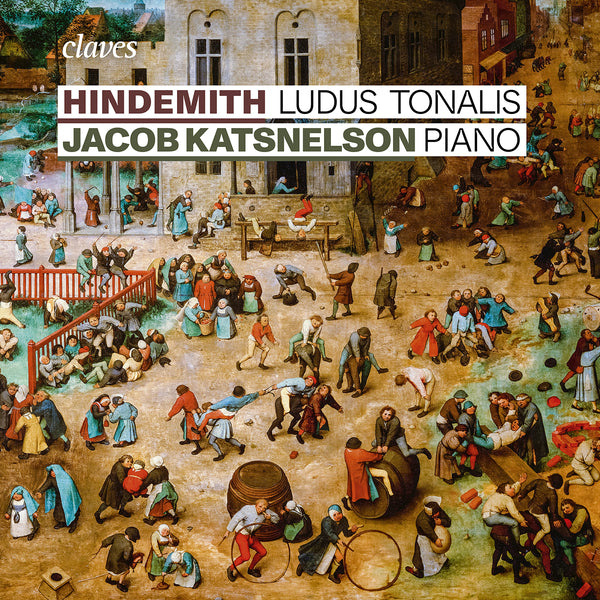

(2025) Ludus Tonalis

Catégorie(s): Piano Répertoire

Instrument(s): Piano

Compositeur principal: Paul Hindemith

Nb CD(s): 1

N° de catalogue:

CD 3106

Sortie: 12.09.2025

EAN/UPC: 7619931310626

Cet album est en repressage. Précommandez-le dès maintenant à un prix spécial.

CHF 18.50

Cet album n'est plus disponible en CD.

Cet album n'est pas encore sorti. Précommandez-le dès maintenant.

CHF 18.50

Cet album n'est plus disponible en CD.

CHF 18.50

TVA incluse pour la Suisse et l'UE

Frais de port offerts

Cet album n'est plus disponible en CD.

TVA incluse pour la Suisse et l'UE

Frais de port offerts

Cet album est en repressage. Précommandez-le dès maintenant à un prix spécial.

CHF 18.50

Cet album n'est plus disponible en CD.

This album has not been released yet.

Pre-order it at a special price now.

CHF 18.50

Cet album n'est plus disponible en CD.

CHF 18.50

Cet album n'est plus disponible en CD.

LUDUS TONALIS

J'aime la musique de Hindemith pour son « harmonie du monde » (Harmonie der Welt) unique.

Elle est aussi diverse et unique que la vie elle-même. Mais elle présente également de nombreux parallèles avec différentes tendances musicales de différentes époques, de la polyphonie de la Renaissance aux œuvres lyriques du romantisme. Je me sens particulièrement proche des influences de Schubert, Schumann et Brahms.

PAUL HINDEMITH: LUDUS TONALIS

Ludus tonalis. Études de contrepoint, d'organisation tonale et de technique pianistique de Hindemith a été composé durant l'été et l'automne 1942, alors que le compositeur vivait déjà depuis deux ans en exil aux États-Unis. Sa vie avait radicalement changé depuis 1933 en raison de la situation politique en Allemagne, qui l'avait finalement contraint à émigrer. Alors qu'il était l'un des représentants les plus importants de la jeune génération de compositeurs allemands dans les années 1920, ses œuvres étaient désormais qualifiées de « bolchevisme culturel » et n'étaient plus jouées ; il ne recevait plus aucune invitation à se produire en concert en Allemagne. Pendant ces années où ses activités de concert étaient limitées, Hindemith se consacra intensivement à la théorie musicale et à la composition, en plus de composer de la musique de chambre. En 1937, il publie son premier ouvrage théorique majeur, Unterweisung im Tonsatz (L'art de la composition musicale).

En 1940, Paul Hindemith commence à enseigner à l'université de Yale à New Haven, consolidant ainsi sa réputation de compositeur de renommée internationale et devenant rapidement l'un des principaux professeurs de composition aux États-Unis. Cependant, avec l'entrée en guerre des États-Unis à la fin de l'année 1941, la situation du musicien changea une nouvelle fois : dans un climat d'exubérance nationale et de solidarité avec les ennemis de l'Allemagne, les œuvres des compositeurs américains et soviétiques passèrent au premier plan. En juillet 1942, une représentation de la Septième Symphonie de Dmitri Chostakovitch, dirigée par Arturo Toscanini, devient un événement spectaculaire à New York. La symphonie a été écrite à Leningrad, une ville assiégée par les troupes allemandes. À l'inverse, les artistes qui ont émigré d'Allemagne sont de plus en plus marginalisés. Hindemith était amer face à cette évolution, comme en témoigne une lettre adressée à son éditeur américain en novembre 1942 : « D'un autre côté, je crois qu'aujourd'hui, où chaque lâche immature écrit sa propre symphonie et où chaque chef d'orchestre interprète les pires inepties parce qu'il est américain ou russe et n'a d'autre mérite que d'être actuellement à la tête d'un orchestre, où, de plus, la musique semble être jugée uniquement en fonction de son effet sur les organes sensoriels communs situés entre la glande pinéale et la prostate, il faut que quelque chose apparaisse à ce moment précis pour montrer à ceux qui n'ont pas encore sombré irrémédiablement ce que sont la musique et la composition. [...] et je sais aussi qu'il est tout à fait indifférent à l'état actuel du monde que le siège de Leningrad dépeint dans des symphonies soit confronté à une conquête morale (même si elle n'est appréciée à sa juste valeur qu'après 50 [...] ans).

Qu'est-ce que la musique et qu'est-ce que la composition : c'est ce que Hindemith entendait démontrer dans Ludus tonalis, sa dernière œuvre pour piano solo, qui était sur le point d'être imprimée à l'époque. Ses réflexions sur l'harmonie et la composition, exposées dans Unterweisung im Tonsatz (L'art de la composition musicale), ont trouvé une application directe dans la conception finale de Ludus tonalis.

Cependant, Hindemith n'avait probablement pas envisagé un cycle aussi sophistiqué en termes de forme et d'harmonie lorsqu'il a commencé à composer la première fugue le 29 août 1942. Dans son catalogue manuscrit d'œuvres, il les appelait petites fugues en trois parties pour piano. Des esquisses révèlent qu'il avait initialement l'intention de les organiser en une séquence chromatique de tonalités, c'est-à-dire de do à ré bémol, ré, et ainsi de suite. Ce n'est qu'au cours de son travail sur la pièce que l'idée a mûri de concevoir un cycle de pièces pour piano à grande échelle dont la structure formelle et compositionnelle rendrait justice aux principes énoncés dans ses écrits théoriques.

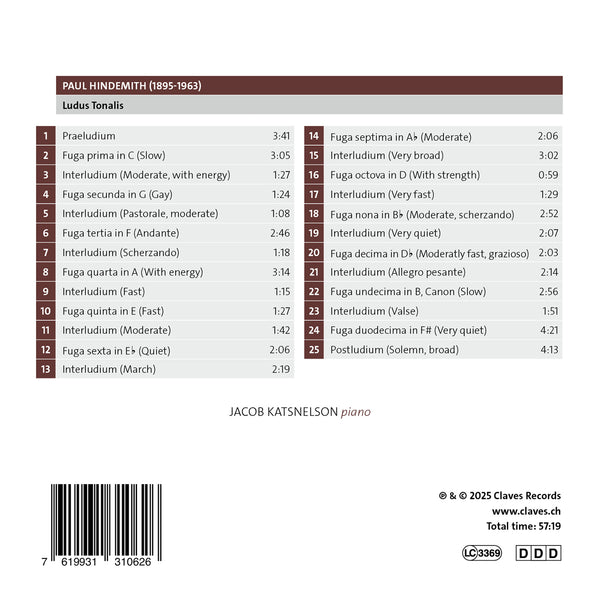

Dans L'art de la composition musicale, Hindemith a établi des relations entre les douze tons de la gamme chromatique correspondant à la structure de la série des harmoniques : la relation la plus proche est celle de l'intervalle de quinte, la plus éloignée celle du triton. Il en résulte une séquence de 12 tons, toujours basée sur le do, que Hindemith a appelée « Série 1 » : do - sol - fa - la - mi - mi bémol - la bémol - ré - si - ré bémol - si - fa dièse. Les douze fugues du Ludus tonalis sont classées dans cet ordre en fonction de leur tonalité.

Deux autres principes fondamentaux de la théorie harmonique et compositionnelle de Hindemith sont respectés dans le Ludus tonalis : conformément à sa conviction que la polarité majeur-mineur n'existe pas, Hindemith a composé non pas vingt-quatre mais douze fugues, qui sont désignées par leur tonique respective : Fuga prima en do, Fuga secunda en sol, Fuga tertia en fa, etc. Toutes les fugues sont également écrites pour trois voix. Hindemith était convaincu qu'un maximum de trois voix indépendantes peuvent être perçues séparément ; d'autre part, seule l'écriture à trois voix permet une attribution tonale sans ambiguïté de la pièce.

Immédiatement après avoir terminé les fugues, Hindemith a commencé à composer, à la mi-septembre 1942, les onze interludes (Interludium) ainsi que le Praeludium et le Postludium. Les interludes, conçus dans une forme totalement libre, servent de médiateurs entre les tonalités des fugues respectives. Ils modulent (à quelques exceptions près) de la tonique de la fugue précédente à celle de la suivante. Hindemith a conçu les interludes comme des pièces de caractère, bien que seuls les interludes 2 (Pastorale), 6 (Marche) et 11 (Valse) portent des titres correspondants.

La conception du Praeludium a nécessité un grand talent artistique : si l'on tourne la partition de 180°, on obtient le Postludium, qui est donc l'inversion inverse du Praeludium. Le Praeludium est structuré en trois parties. Une section introductive, qui couvre presque toute la gamme de l'instrument à la manière d'une toccata, est suivie d'un arioso en trois parties avec une mélodie lyrique. Le Praeludium se termine par un passage marqué « solennel, ample », basé sur un ostinato de basse répété six fois. Le Praeludium commence en do et mène au fa dièse au début de l'ostinato, établissant ainsi déjà le cadre tonal du cycle de fugues qui suit.

Ludus tonalis a été créé avec grand succès à Chicago le 15 février 1944 par Willard McGregor. La partition a été mise en vente pendant les derniers mois de la guerre en Allemagne, d'où Willy Strecker, l'éditeur de Hindemith, a rapporté au compositeur à l'été 1946 : « Vos sonates pour piano et « Ludus » sont beaucoup jouées. »

La fascination exercée par cette œuvre – qui, malgré toute son artificialité et sa construction, atteint le plus haut degré d'expressivité musicale – a été exprimée par l'un des premiers à la découvrir, le compositeur Fritz von Borries, à qui Willy Strecker avait déjà envoyé la pièce à l'été 1944 : [...] Ce qui est devenu ici musique n'est pas un problème mathématique ou une expérience, mais un triomphe spirituel profond, dans lequel se révèlent la raison ultime et l'être ultime. Comment le sens du Praeludium et du Postludium pourrait-il être représenté plus clairement qu'en laissant apparaître à la fin ce qui a commencé au début et en le faisant se dérouler dans le sens inverse et verticalement inversé ? Et quelle musique merveilleuse c'est les deux fois.

Dr Susanne Schaal-Gotthardt

Directrice de l'Institut Hindemith de Francfort

Traduit de l'Anglais avec www.DeepL.com/Translator

Jacob Katsnelson

Né en 1976 à Moscou, Jacob Katsnelson a révélé très tôt un talent musical exceptionnel, entrant à l'âge de cinq ans, en 1981, à l'École de musique pour enfants doués du célèbre Institut Gnessin. Après avoir choisi de se spécialiser dans la flûte et le piano, il obtient en 1993 son diplôme avec « la plus haute distinction » dans ces deux instruments, puis poursuit ses études dans la classe de maître de la célèbre pianiste Elisso Virsaladze au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou.

En 1992, il a été distingué au Concours russe pour jeunes musiciens ainsi qu'au 10e Concours international J. S. Bach à Leipzig (1996). En 1999, il a été finaliste du Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique à Bruxelles et, en 2000, demi-finaliste du Concours Géza Anda à Zurich. En 2001, il a été lauréat du Concours international de piano de Tbilissi (Géorgie), où il a également reçu le Prix spécial pour la meilleure interprétation d'une œuvre de Beethoven. En 2003, il a été l'un des trois finalistes du Concours international de piano Clara Haskil à Vevey (Suisse) et en 2005, il a obtenu le deuxième prix du Premier Concours international de piano Sviatoslav Richter à Moscou.

Il a également formé le trio avec piano Akadem, qui a remporté le premier prix du Concours de musique de chambre Taneyev à Kaluga (Russie) en 1999 et le deuxième prix du Concours international de musique de chambre de Trapani (Sicile) en 2000.

Il a donné des récitals et des concerts de musique de chambre en Russie (notamment chaque année au « Homecoming Festival » à Moscou), en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas (Festival Kamermuziek d'Utrecht avec Janine Jansen, Boris Brovtsyn, Maxim Rysanov, Misha Maisky, etc.), en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Hongrie, en Estonie (Festival Hiiumaa), en Lettonie, en Géorgie, au Kazakhstan, en Bosnie, en Israël... Il s'est également produit en tant que soliste avec des orchestres renommés tels que l'Orchestre philharmonique de Saratov à Moscou, ceux de Nijni Novgorod, Saint-Pétersbourg, Bruxelles, Suisse, Géorgie, Chisinau/Moldavie, Bakou/Azerbaïdjan, Rhodes.

Outre ses nombreux enregistrements live dans les salles de concert du Conservatoire Tchaïkovski, Jacob Katsnelson a produit un CD avec Kristine Blaumane, violoncelle, comprenant des compositions de S. Barber, E. Grieg et B. Martinu, ainsi qu'un autre avec le violoniste Maxim Rysanov interprétant Brahms. Son CD consacré aux œuvres pour solo de J. S. Bach est récemment paru sous le label Quartz (QTZ 2084).

Jacob Katsnelson est professeur au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou et enseigne l'interprétation du lied à l'Institut Gnessine de Moscou.

REVIEWS

"Composé aux Etats-Unis en 1942, le Ludus tonalis (douze préludes et fugues, garnis d’un postlude qui renverse le prélude initial) souffre d’une réputation tenace d’austérité rébarbative. Et si le cycle est une sorte d’hommage à Bach, Hindemith y déploie une incroyable maîtrise du contrepoint sans rien abdiquer des sa personnalité. Les préludes sont d’une fantaisie et d’une inventivité débridées. En forme ici de marche, là de valse, tout à tour lents ou rapides, ils témoignent d’une imagination vive et même d’un humour insoupçonné. [..]" - Jean-Claude Hulot, novembre 2025

"Le recueil "Ludus Tonalis" (Studies in counterpoint Tonal organisation & piano playing) fut composé par Paul Hindemith en 1942 alors que ce dernier s’est exilé pendant deux ans aux Etats-Unis, suite à la funeste situation politique en Allemagne. [..] Sans égaler le toucher marmoréen de Boris Berezovsky (Teldec) le pianiste russe Jacob Kastnelson aborde l’ouvrage avec une belle autorité et un sens naturel de la polyphonie." - Jean-Claude Hulot, novembre 2025

(2025) Ludus Tonalis - CD 3106

J'aime la musique de Hindemith pour son « harmonie du monde » (Harmonie der Welt) unique.

Elle est aussi diverse et unique que la vie elle-même. Mais elle présente également de nombreux parallèles avec différentes tendances musicales de différentes époques, de la polyphonie de la Renaissance aux œuvres lyriques du romantisme. Je me sens particulièrement proche des influences de Schubert, Schumann et Brahms.

PAUL HINDEMITH: LUDUS TONALIS

Ludus tonalis. Études de contrepoint, d'organisation tonale et de technique pianistique de Hindemith a été composé durant l'été et l'automne 1942, alors que le compositeur vivait déjà depuis deux ans en exil aux États-Unis. Sa vie avait radicalement changé depuis 1933 en raison de la situation politique en Allemagne, qui l'avait finalement contraint à émigrer. Alors qu'il était l'un des représentants les plus importants de la jeune génération de compositeurs allemands dans les années 1920, ses œuvres étaient désormais qualifiées de « bolchevisme culturel » et n'étaient plus jouées ; il ne recevait plus aucune invitation à se produire en concert en Allemagne. Pendant ces années où ses activités de concert étaient limitées, Hindemith se consacra intensivement à la théorie musicale et à la composition, en plus de composer de la musique de chambre. En 1937, il publie son premier ouvrage théorique majeur, Unterweisung im Tonsatz (L'art de la composition musicale).

En 1940, Paul Hindemith commence à enseigner à l'université de Yale à New Haven, consolidant ainsi sa réputation de compositeur de renommée internationale et devenant rapidement l'un des principaux professeurs de composition aux États-Unis. Cependant, avec l'entrée en guerre des États-Unis à la fin de l'année 1941, la situation du musicien changea une nouvelle fois : dans un climat d'exubérance nationale et de solidarité avec les ennemis de l'Allemagne, les œuvres des compositeurs américains et soviétiques passèrent au premier plan. En juillet 1942, une représentation de la Septième Symphonie de Dmitri Chostakovitch, dirigée par Arturo Toscanini, devient un événement spectaculaire à New York. La symphonie a été écrite à Leningrad, une ville assiégée par les troupes allemandes. À l'inverse, les artistes qui ont émigré d'Allemagne sont de plus en plus marginalisés. Hindemith était amer face à cette évolution, comme en témoigne une lettre adressée à son éditeur américain en novembre 1942 : « D'un autre côté, je crois qu'aujourd'hui, où chaque lâche immature écrit sa propre symphonie et où chaque chef d'orchestre interprète les pires inepties parce qu'il est américain ou russe et n'a d'autre mérite que d'être actuellement à la tête d'un orchestre, où, de plus, la musique semble être jugée uniquement en fonction de son effet sur les organes sensoriels communs situés entre la glande pinéale et la prostate, il faut que quelque chose apparaisse à ce moment précis pour montrer à ceux qui n'ont pas encore sombré irrémédiablement ce que sont la musique et la composition. [...] et je sais aussi qu'il est tout à fait indifférent à l'état actuel du monde que le siège de Leningrad dépeint dans des symphonies soit confronté à une conquête morale (même si elle n'est appréciée à sa juste valeur qu'après 50 [...] ans).

Qu'est-ce que la musique et qu'est-ce que la composition : c'est ce que Hindemith entendait démontrer dans Ludus tonalis, sa dernière œuvre pour piano solo, qui était sur le point d'être imprimée à l'époque. Ses réflexions sur l'harmonie et la composition, exposées dans Unterweisung im Tonsatz (L'art de la composition musicale), ont trouvé une application directe dans la conception finale de Ludus tonalis.

Cependant, Hindemith n'avait probablement pas envisagé un cycle aussi sophistiqué en termes de forme et d'harmonie lorsqu'il a commencé à composer la première fugue le 29 août 1942. Dans son catalogue manuscrit d'œuvres, il les appelait petites fugues en trois parties pour piano. Des esquisses révèlent qu'il avait initialement l'intention de les organiser en une séquence chromatique de tonalités, c'est-à-dire de do à ré bémol, ré, et ainsi de suite. Ce n'est qu'au cours de son travail sur la pièce que l'idée a mûri de concevoir un cycle de pièces pour piano à grande échelle dont la structure formelle et compositionnelle rendrait justice aux principes énoncés dans ses écrits théoriques.

Dans L'art de la composition musicale, Hindemith a établi des relations entre les douze tons de la gamme chromatique correspondant à la structure de la série des harmoniques : la relation la plus proche est celle de l'intervalle de quinte, la plus éloignée celle du triton. Il en résulte une séquence de 12 tons, toujours basée sur le do, que Hindemith a appelée « Série 1 » : do - sol - fa - la - mi - mi bémol - la bémol - ré - si - ré bémol - si - fa dièse. Les douze fugues du Ludus tonalis sont classées dans cet ordre en fonction de leur tonalité.

Deux autres principes fondamentaux de la théorie harmonique et compositionnelle de Hindemith sont respectés dans le Ludus tonalis : conformément à sa conviction que la polarité majeur-mineur n'existe pas, Hindemith a composé non pas vingt-quatre mais douze fugues, qui sont désignées par leur tonique respective : Fuga prima en do, Fuga secunda en sol, Fuga tertia en fa, etc. Toutes les fugues sont également écrites pour trois voix. Hindemith était convaincu qu'un maximum de trois voix indépendantes peuvent être perçues séparément ; d'autre part, seule l'écriture à trois voix permet une attribution tonale sans ambiguïté de la pièce.

Immédiatement après avoir terminé les fugues, Hindemith a commencé à composer, à la mi-septembre 1942, les onze interludes (Interludium) ainsi que le Praeludium et le Postludium. Les interludes, conçus dans une forme totalement libre, servent de médiateurs entre les tonalités des fugues respectives. Ils modulent (à quelques exceptions près) de la tonique de la fugue précédente à celle de la suivante. Hindemith a conçu les interludes comme des pièces de caractère, bien que seuls les interludes 2 (Pastorale), 6 (Marche) et 11 (Valse) portent des titres correspondants.

La conception du Praeludium a nécessité un grand talent artistique : si l'on tourne la partition de 180°, on obtient le Postludium, qui est donc l'inversion inverse du Praeludium. Le Praeludium est structuré en trois parties. Une section introductive, qui couvre presque toute la gamme de l'instrument à la manière d'une toccata, est suivie d'un arioso en trois parties avec une mélodie lyrique. Le Praeludium se termine par un passage marqué « solennel, ample », basé sur un ostinato de basse répété six fois. Le Praeludium commence en do et mène au fa dièse au début de l'ostinato, établissant ainsi déjà le cadre tonal du cycle de fugues qui suit.

Ludus tonalis a été créé avec grand succès à Chicago le 15 février 1944 par Willard McGregor. La partition a été mise en vente pendant les derniers mois de la guerre en Allemagne, d'où Willy Strecker, l'éditeur de Hindemith, a rapporté au compositeur à l'été 1946 : « Vos sonates pour piano et « Ludus » sont beaucoup jouées. »

La fascination exercée par cette œuvre – qui, malgré toute son artificialité et sa construction, atteint le plus haut degré d'expressivité musicale – a été exprimée par l'un des premiers à la découvrir, le compositeur Fritz von Borries, à qui Willy Strecker avait déjà envoyé la pièce à l'été 1944 : [...] Ce qui est devenu ici musique n'est pas un problème mathématique ou une expérience, mais un triomphe spirituel profond, dans lequel se révèlent la raison ultime et l'être ultime. Comment le sens du Praeludium et du Postludium pourrait-il être représenté plus clairement qu'en laissant apparaître à la fin ce qui a commencé au début et en le faisant se dérouler dans le sens inverse et verticalement inversé ? Et quelle musique merveilleuse c'est les deux fois.

Dr Susanne Schaal-Gotthardt

Directrice de l'Institut Hindemith de Francfort

Traduit de l'Anglais avec www.DeepL.com/Translator

Jacob Katsnelson

Né en 1976 à Moscou, Jacob Katsnelson a révélé très tôt un talent musical exceptionnel, entrant à l'âge de cinq ans, en 1981, à l'École de musique pour enfants doués du célèbre Institut Gnessin. Après avoir choisi de se spécialiser dans la flûte et le piano, il obtient en 1993 son diplôme avec « la plus haute distinction » dans ces deux instruments, puis poursuit ses études dans la classe de maître de la célèbre pianiste Elisso Virsaladze au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou.

En 1992, il a été distingué au Concours russe pour jeunes musiciens ainsi qu'au 10e Concours international J. S. Bach à Leipzig (1996). En 1999, il a été finaliste du Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique à Bruxelles et, en 2000, demi-finaliste du Concours Géza Anda à Zurich. En 2001, il a été lauréat du Concours international de piano de Tbilissi (Géorgie), où il a également reçu le Prix spécial pour la meilleure interprétation d'une œuvre de Beethoven. En 2003, il a été l'un des trois finalistes du Concours international de piano Clara Haskil à Vevey (Suisse) et en 2005, il a obtenu le deuxième prix du Premier Concours international de piano Sviatoslav Richter à Moscou.

Il a également formé le trio avec piano Akadem, qui a remporté le premier prix du Concours de musique de chambre Taneyev à Kaluga (Russie) en 1999 et le deuxième prix du Concours international de musique de chambre de Trapani (Sicile) en 2000.

Il a donné des récitals et des concerts de musique de chambre en Russie (notamment chaque année au « Homecoming Festival » à Moscou), en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas (Festival Kamermuziek d'Utrecht avec Janine Jansen, Boris Brovtsyn, Maxim Rysanov, Misha Maisky, etc.), en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Hongrie, en Estonie (Festival Hiiumaa), en Lettonie, en Géorgie, au Kazakhstan, en Bosnie, en Israël... Il s'est également produit en tant que soliste avec des orchestres renommés tels que l'Orchestre philharmonique de Saratov à Moscou, ceux de Nijni Novgorod, Saint-Pétersbourg, Bruxelles, Suisse, Géorgie, Chisinau/Moldavie, Bakou/Azerbaïdjan, Rhodes.

Outre ses nombreux enregistrements live dans les salles de concert du Conservatoire Tchaïkovski, Jacob Katsnelson a produit un CD avec Kristine Blaumane, violoncelle, comprenant des compositions de S. Barber, E. Grieg et B. Martinu, ainsi qu'un autre avec le violoniste Maxim Rysanov interprétant Brahms. Son CD consacré aux œuvres pour solo de J. S. Bach est récemment paru sous le label Quartz (QTZ 2084).

Jacob Katsnelson est professeur au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou et enseigne l'interprétation du lied à l'Institut Gnessine de Moscou.

REVIEWS

"Composé aux Etats-Unis en 1942, le Ludus tonalis (douze préludes et fugues, garnis d’un postlude qui renverse le prélude initial) souffre d’une réputation tenace d’austérité rébarbative. Et si le cycle est une sorte d’hommage à Bach, Hindemith y déploie une incroyable maîtrise du contrepoint sans rien abdiquer des sa personnalité. Les préludes sont d’une fantaisie et d’une inventivité débridées. En forme ici de marche, là de valse, tout à tour lents ou rapides, ils témoignent d’une imagination vive et même d’un humour insoupçonné. [..]" - Jean-Claude Hulot, novembre 2025

"Le recueil "Ludus Tonalis" (Studies in counterpoint Tonal organisation & piano playing) fut composé par Paul Hindemith en 1942 alors que ce dernier s’est exilé pendant deux ans aux Etats-Unis, suite à la funeste situation politique en Allemagne. [..] Sans égaler le toucher marmoréen de Boris Berezovsky (Teldec) le pianiste russe Jacob Kastnelson aborde l’ouvrage avec une belle autorité et un sens naturel de la polyphonie." - Jean-Claude Hulot, novembre 2025

Return to the album | Read the booklet | Open online links | Composer(s): Paul Hindemith | Main Artist: Jacob Katsnelson