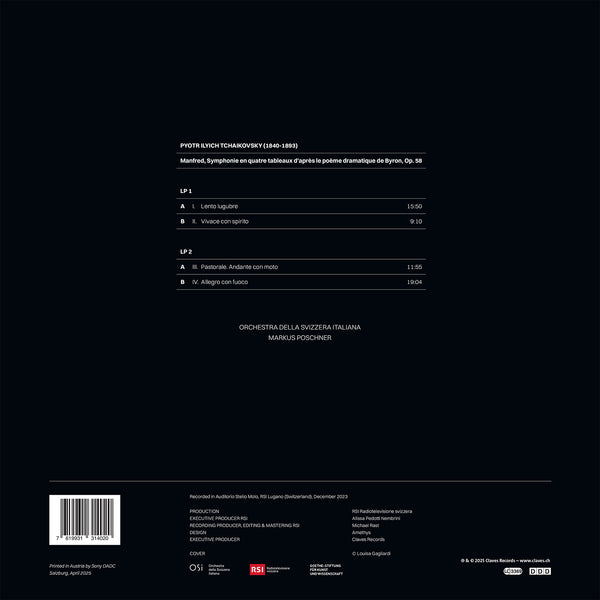

(2026) Manfred, Symphonie en quatre tableaux d'après le poème dramatique de Byron, Op. 58

Kategorie(n): Orchester Repertoire

Hauptkomponist: Piotr Ilyich Tchaikovsky

Orchester: Orchestra della Svizzera italiana

Dirigent: Markus Poschner

CD-Set: Digital only - You can order the LP by the OSI

Katalog Nr.:

DO 3140/41

Freigabe: 16.01.2026

EAN/UPC: 7619931314020

Sie können dieses Album auch online über die folgenden Links finden:

Dieses Album ist jetzt neu aufgelegt worden. Bestellen Sie es jetzt zum Sonderpreis vor.

CHF 0.00

Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.

Dieses Album ist noch nicht veröffentlicht worden. Bestellen Sie es jetzt vor.

CHF 0.00

Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.

Inklusive MwSt. für die Schweiz und die EU

Kostenloser Versand

Dieses Album ist jetzt neu aufgelegt worden. Bestellen Sie es jetzt zum Sonderpreis vor.

CHF 0.00

Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.

This album has not been released yet.

Pre-order it at a special price now.

CHF 0.00

Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.

SPOTIFY

(Verbinden Sie sich mit Ihrem Konto und aktualisieren die Seite, um das komplette Album zu hören)

MANFRED, SYMPHONIE EN QUATRE TABLEAUX D'APRÈS LE POÈME DRAMATIQUE DE BYRON, OP. 58

«So sage ich Ihnen, dass dieses Werk ein widerliches ist» - «Das Beste meiner symphonischen Werke»

Peter Tschaikowskys Manfred-Sinfonie

Einen unpassenderen Vorschlag hätte Milij Balakirev seinem Komponistenkollegen Piotr Ilyich Tchaikovsky wahrscheinlich nicht unterbreiten können, als er ihm 1882 das Programm für eine viersätzige Sinfonie im Stile Hector Berlioz‘ zusandte, dem das „metaphysische“, in den Berner Alpen spielende Drama Manfred von Lord Byron zugrunde lag.

Sowohl das Stück als auch sein Dichter waren Tchaikovsky suspekt. Kurz nach der Uraufführung des Manfred am 11. März 1886 schrieb er an Boris Jurgenson, den Sohn seines Verlegers: «In Deinem Alter und später konnte ich an Byron keinen Geschmack finden. Er schien mir einfach unerträglich langweilig. Viel später habe ich angefangen seine Stärke zu verstehen, aber trotzdem treiben mich noch jetzt viele seiner Werke […] in die Trostlosigkeit.» Und auch dem Programm brachte er zunächst eine „hoffnungslose Kälte“ entgegen, wie er Balakirev gestand. Diese Kälte lag teils an Tschaikowskys Wertschätzung für Robert Schumanns Manfred op. 115 (1852), teils verspürte er – trotz so großer Erfolge mit programmatischer Orchestermusik wie Romeo und Julia o.O. (1870), Der Sturm op. 18 (1873), Francesca da Rimini op. 32 (1877) und der Ouverture solennelle 1812 op. 49 (1882) – eine insgeheime Abneigung dieser Gattung gegenüber: «Es ist tausendmal angenehmer, ohne Programm zu schreiben! Wenn ich eine Programmsymphonie komponiere, komme ich mir vor wie ein Scharlatan, der das Publikum betrügt; ich bezahle es nicht mit Geld, sondern mit wertlosen Scheinen», verriet er seinem ehemaligen Schüler Sergei Tanejew am 13. Juni 1885. Aus persönlicher Verbundenheit mit Balakirev willigte er jedoch ein, das Werk zu komponieren.

Im Mittelpunkt des Byron’schen Dramas steht der adlige Misanthrop Manfred, der sich zeitlebens einiges hat zuschulden kommen lassen: Er hat sich schwarze Magie angeeignet, beschwört Geister und pflegte eine inzestuöse Liebe zu seiner Schwester Astarte, die sich deshalb das Leben nahm. Des Daseins überdrüssig begehrt er nun selbst zu sterben oder zumindest dem Wahnsinn zu verfallen, doch verwehren ihm herbeigerufene Geister die Erfüllung seines Wunsches nach „Selbstvergessenheit“, und ein herbeieilender Gamsjäger vereitelt seinen Selbstmordversuch an der „Jungfrau“. Eine Alpenhexe verspricht ihm Hilfe, wenn er sich ihr unterordne, was er jedoch hochmütig ablehnt. Wie Orpheus steigt Manfred hinab in die Unterwelt, und fordert vom dort herrschenden Ariman seine Schwester. Als diese erscheint, verzeiht sie ihrem Bruder nicht, sondern kündigt ihm stattdessen seinen Tod an, der kurz darauf auch eintritt.

Aus dem handlungsarmen Drama formten Vladimir Stassov und Balakirev ein Programm in vier Bildern, deren erstes Manfred charakterisiert: Musikalisch geschildert wird sein Leiden (an sich selbst, an seiner Schuld, an der Welt), seine Flucht in die Alpen und die Erinnerung an die geliebte Schwester. Es folgt (in Umkehrung der ursprünglichen Reihenfolge) eine Szene am Wasserfall, wo Manfred die Alpenfee ruft, bevor das einfache, aber idyllische Landleben des Gamsjägers in den Mittelpunkt rückt. Das vierte Bild, das in der Unterwelt spielt, weist die stärksten Änderungen zu Byrons Drama auf: Es schildert ausführlich eine höllische Orgie (die es bei Byron nicht gibt). Manfreds Wunsch, die Schwester zu sehen, wird auch hier erfüllt, aber Astarte scheint ihrem Bruder nun zu verzeihen, sodass dieser in Frieden sterben kann, wie der halbwegs friedliche Schluss andeutet. Die vier Bilder ergeben ein sehr heterogenes Programm: ein musikalisches Charakterbild, die Schilderung eines Naturschauspiels (des Wasserfalls) mit sich anschließendem Dialog, eine Idylle sowie einen Handlungsablauf. Um diese Heterogenität zu bändigen und das Werk zu einem kohärenten Ganzen zu gestalten, griff Tschaikowsky Berlioz’ Idee auf, die einzelnen Sätze durch idées fixes, also wiederkehrende semantische Themen, miteinander zu verbinden. Der Protagonist wird gleich durch zwei sehnsüchtige Themen dargestellt: Das erste ist eine unisono von drei Fagotten und einer Bassklarinette abwärts geführte Phrase, die von schroffen Streicherakkorden fortgeführt wird. Das zweite Thema beginnt mit einem Septimfall (also einem großen, dissonanten Sprung abwärts), der Manfreds emotionalen Absturz versinnbildlicht und vielleicht auch seinen Tod avisiert. Beide Themen eröffnen die Sinfonie und erklingen mehrfach nacheinander, sodass sie später leichter zu erkennen sind, etwa wenn Manfred mit der Alpenfee verhandelt, wenn er in die friedliche Idylle des Gamsjägers eindringt oder die höllische Orgie unterbricht. Auch Astarte erhält ein eigenes Thema, das im ersten und letzten Bild erklingt und in Kontrast zu Manfreds Themen steht. Es erklingt zum ersten Mal nach der zweiten Generalpause im ersten Bild, wird von gedämpften Streichern vorgetragen und später von Holzbläsern wiederholt, ist lyrischer Natur und steht ganz in der Tradition musikalischer Illustrationen jugendlich-ätherischer Weiblichkeit.

Trotz seiner grundsätzlichen Abneigung hat gerade programmatische Musik Tchaikovsky immer wieder zu sinfonischen Meisterwerken inspiriert. Und auch Manfred besitzt außergewöhnliche Qualitäten. Vielleicht inspirierten ihn dazu die Schweizer Landschaft und die Berge, die er seit 1870 insgesamt neunmal besuchte. An seinen Vater schrieb Tschaikowsky schon am 12./24. Juli 1870: «Interlaken liegt zwischen zwei Seen, dem Thuner- und dem Brienzersee, und ist auf allen Seiten von gewaltigen Alpenbergen und Gletschern umgeben. Dieser Anblick ist so großartig und erstaunlich, dass ich mich am ersten Tag meines Aufenthalts sogar etwas erschrocken und bedrückt fühlte, aber nach und nach habe ich mich an diese Wunder der Natur gewöhnt, und ich erlebe eine ganze Reihe von Freuden, wenn ich die Schönheit der Natur zu schätzen weiß».

Der Grund für seinen Besuch in Davos im Jahr 1884 (mit Byrons Drama im Gepäck) war jedoch ein trauriger, denn hier lag sein Freund, der Geiger Josef Kotik, im Sterben. Und auch dieses Erlebnis wird mit in die Lektüre des Manfred sowie seine musikalische Transformierung eingeflossen sein. Nie zuvor hat der Komponist für ein so großes Orchester komponiert, das neben dreifach besetzten Holzbläsern, vollem Blech und einem großen Streicherapparat auch zwei Harfen und ein großes Schlagzeugensemble inklusive eines Tamtams und einer aus der Ferne erklingenden Glocke vorsieht. Die Sinfonie ist aber nicht nur Tschaikowskys größtes und längstes Orchesterwerk, sondern wahrscheinlich auch sein technisch virtuosestes. Vor allem das filigrane Scherzo, in dem ein gischtsprühender Wasserfall beschrieben wird, gehört mit seiner verschobenen Taktgliederung und dem daraus entstehenden verwirrenden metrischen Gefüge sowie seiner ungemein feingliedrigen Motivik zum Schwierigsten, das Tschaikowsky je für Orchester komponiert hat. Der etwas krude Stoff und die uneinheitliche Dramaturgie stellten den Komponisten jedoch auch vor große Probleme. Und so schwankte er in seiner typischen Art immer wieder bezüglich der Qualität seines Manfred: Mal bezeichnete er ihn als «das Beste meiner symphonischen Werke» (in einem Brief vom 13./25. März 1886 an seine Mäzenin Nadeshda von Meck), mal brachte er zum Ausdruck, «dass dieses Werk ein widerliches ist und ich es tief verabscheue» (Brief an den Großfürsten Konstantin Konstantinovič vom 21. September 1888). Doch bei aller Selbstkritik: Mit seinem einmaligen Ausflug in die mehrsätzige Programmmusik überzeugt Tchaikovskys durch eine farbenprächtige Instrumentierung, dramatische Wucht und melodischen Ideenreichtum. Und schließlich ist Manfred – nicht zuletzt dank des Programms – auch ein weiterer wichtiger Beitrag zur zyklischen Form geworden.

Ulrich Linke

Orchestra della Svizzera italiana (OSI)

Das Orchestra della Svizzera italiana (OSI) wurde 1935 als Orchestra della Radio Svizzera Italiana gegründet und feierte im vergangenen Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Es erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Als Hausorchester des LAC (Lugano Arte e Cultura, Tessin, Schweiz) wird das OSI von Publikum und Kritikern in den großen Theatern und Konzertsälen Europas begeistert empfangen, vom Goldenen Saal des Musikvereins in Wien bis zur Philharmonie in Berlin, vom Großen Festspielhaus in Salzburg bis zur Kölner Philharmonie und vom Opernhaus in Frankfurt bis zum Prinzregententheater in München. Ab 2022 ist Krzysztof Urbański der Erste Gastdirigent des OSI und tritt damit die Nachfolge von Vladimir Ashkenazy an. Von 2015 bis Juni 2025 war Markus Poschner Chefdirigent.

Das Orchester spielt eine führende Rolle in drei großen Konzertreihen in Lugano: Die erste, „OSI al LAC“, findet von Herbst bis Frühjahr in der Sala Teatro des LAC statt; die zweite, „OSI in Auditorio”, findet im historischen Zuhause des Orchesters, dem Auditorio Stelio Molo RSI in Lugano Besso, statt; die dritte, „OSI a Pentecoste”, wurde im Juni 2025 im Anschluss an das Festival „Presenza” (2022–24) ins Leben gerufen, mit dem Ziel, eine regelmäßige OSI-Veranstaltung in Form des besonders interessanten Pfingstwochenendes zu etablieren, die ein internationales Publikum ansprechen soll.

All diese Initiativen werden durch die innovative Reihe „be connected“ ergänzt, die Veranstaltungen und Sonderkonzerte in der gesamten italienischen Schweiz anbietet, um das Interesse eines neuen Publikums zu wecken und die Identität des OSI an Orten zu fördern, an denen offenbar noch gewisse Barrieren und Vorurteile gegenüber klassischer Musik bestehen.

Im Rahmen seines reichhaltigen Konzertprogramms arbeitet das Orchester nicht nur mit Poschner und Urbański zusammen, sondern auch mit einer Vielzahl anderer international renommierter Dirigenten und Solisten, sowohl in der italienischen Schweiz als auch außerhalb der Region: Zu den beliebtesten zählen die Pianistin Martha Argerich, mit der das OSI seit mehr als zwanzig Jahren eine besondere Beziehung pflegt, und die Cellistin Sol Gabetta, mit der das Orchester eine feste Partnerschaft aufgebaut hat, die in der Gründung des Festivals „Presenza” im LAC gipfelte, das 2027 (alle drei Jahre) nach Lugano zurückkehren wird.

Ebenfalls kontinuierlich ausgebaut werden die Konzertaktivitäten in Bellinzona sowie in der übrigen italienischen Schweiz, wo das Orchester jedes Jahr regelmäßig bei verschiedenen Veranstaltungen auftritt, insbesondere im Bereich der Kulturvermittlung.

Das Orchester ist ebenso aktiv im Bereich der Tonaufnahmen, in Zusammenarbeit mit der Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI); Nachdem es 2018 zum ersten Mal mit dem renommierten internationalen ICMA-Preis für seine Aufnahme der gesamten Sinfonien von Brahms auf DVD (SONY Classical) ausgezeichnet worden war, gewannen das OSI und Poschner im Januar 2025 ihren zweiten ICMA für ihre CD mit Werken von Paul Hindemith und Alfred Schnittke (auf dem Label ECM New Series). Die Diskografie des OSI mit originellem und faszinierendem Repertoire umfasst auch eine Reihe von CDs, die bisher unveröffentlichten Werken von Rossini gewidmet sind. Diese wurden 2023 um die Sinfonien Nr. 5 und 6 von Tschaikowski und nun (Januar 2026) um Manfred von Tschaikowski auf LP ergänzt.

Bemerkenswert sind auch die Opern- und Ballettkoproduktionen des Orchesters mit dem LAC sowie mit einer Reihe internationaler Partner. Nicht zuletzt sind die beeindruckenden Outreach-Aktivitäten des OSI für junge Menschen zu erwähnen: Jedes Jahr im Mai besuchen rund 10.000 Kinder die speziell für sie konzipierten Konzertveranstaltungen. Das OSI leistet einen Beitrag zur musikalischen Bildung von Jugendlichen durch eine enge Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen mit der Scuola universitaria di Musica des Conservatorio della Svizzera italiana.

Open-Air-Konzerte, Filmkonzerte und Sommerfestivals – darunter das Locarno Film Festival – runden das Jahresprogramm des OSI ab und ziehen ein immer größeres Publikum an.

Das OSI dankt allen seinen Spendern und Sponsoren, insbesondere der Republik und dem Kanton Tessin – Fondo Swisslos, der Stadt Lugano, den ERSL-Gemeinden, der Associazione degli Amici dell'OSI (AOSI), seinem Hauptsponsor BancaStato und dem Kanton Graubünden.

Das OSI ist das Residenzorchester des LAC. Das Orchester dankt auch seinem Hauptpartner RSI für die kontinuierliche Unterstützung und die regelmäßigen Radioübertragungen.

Weitere Informationen: www.osi.swiss

Markus Poschner

Chefdirigent Orchestra della Svizzera italiana

Seit der Auszeichnung mit dem Deutschen Dirigentenpreis gastiert Markus Poschner regelmäßig bei sämtlichen Spitzenorchestern und Opernhäusern der Klassik-Welt, im Jahr 2022 eröffnete er die Bayreuther Festspiele mit einer Neuproduktion von „Tristan&Isolde“. Zur Spielzeit 2026/27 wird der gebürtige Münchner, der zudem leidenschaftlicher Jazz-Pianist ist, neuer Chefdirigent des traditionsreichen ORF Radio-Symphonieorchester Wien, bereits 2025/26 tritt er die Position als Chefdirigent des Sinfonieorchester Basel an. Seit 2015 ist er Chefdirigent des Orchestra della Svizzera italiana, mit dem er den renommierten International Classical Music Award 2018 für die Gesamteinspielung der Brahms-Symphonien sowie erneut 2025 für seine Hindemith/Schnittke Aufnahme gewann.

Für die Gesamtaufnahme sämtlicher Bruckner-Symphonien mit dem Bruckner Orchester Linz, dessen Chefdirigent Poschner seit 2017 ist, und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien, erhielt er 2024 den Special Achievement Award der Jury der International Classical Music Awards. Ab 2027/28 übernimmt Markus Poschner außerdem die Position als Music Director des Utah Symphony Orchestra. Seine Einspielung von Offenbachs »Maître Péronilla« mit dem Orchestre National de France wurde mit dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik 2021 ausgezeichnet.

Sie können die nummerierten Schallplatten direkt auf der Website des OSI bestellen: www.osi.swiss

(2026) Manfred, Symphonie en quatre tableaux d'après le poème dramatique de Byron, Op. 58 - DO 3140/41

«So sage ich Ihnen, dass dieses Werk ein widerliches ist» - «Das Beste meiner symphonischen Werke»

Peter Tschaikowskys Manfred-Sinfonie

Einen unpassenderen Vorschlag hätte Milij Balakirev seinem Komponistenkollegen Piotr Ilyich Tchaikovsky wahrscheinlich nicht unterbreiten können, als er ihm 1882 das Programm für eine viersätzige Sinfonie im Stile Hector Berlioz‘ zusandte, dem das „metaphysische“, in den Berner Alpen spielende Drama Manfred von Lord Byron zugrunde lag.

Sowohl das Stück als auch sein Dichter waren Tchaikovsky suspekt. Kurz nach der Uraufführung des Manfred am 11. März 1886 schrieb er an Boris Jurgenson, den Sohn seines Verlegers: «In Deinem Alter und später konnte ich an Byron keinen Geschmack finden. Er schien mir einfach unerträglich langweilig. Viel später habe ich angefangen seine Stärke zu verstehen, aber trotzdem treiben mich noch jetzt viele seiner Werke […] in die Trostlosigkeit.» Und auch dem Programm brachte er zunächst eine „hoffnungslose Kälte“ entgegen, wie er Balakirev gestand. Diese Kälte lag teils an Tschaikowskys Wertschätzung für Robert Schumanns Manfred op. 115 (1852), teils verspürte er – trotz so großer Erfolge mit programmatischer Orchestermusik wie Romeo und Julia o.O. (1870), Der Sturm op. 18 (1873), Francesca da Rimini op. 32 (1877) und der Ouverture solennelle 1812 op. 49 (1882) – eine insgeheime Abneigung dieser Gattung gegenüber: «Es ist tausendmal angenehmer, ohne Programm zu schreiben! Wenn ich eine Programmsymphonie komponiere, komme ich mir vor wie ein Scharlatan, der das Publikum betrügt; ich bezahle es nicht mit Geld, sondern mit wertlosen Scheinen», verriet er seinem ehemaligen Schüler Sergei Tanejew am 13. Juni 1885. Aus persönlicher Verbundenheit mit Balakirev willigte er jedoch ein, das Werk zu komponieren.

Im Mittelpunkt des Byron’schen Dramas steht der adlige Misanthrop Manfred, der sich zeitlebens einiges hat zuschulden kommen lassen: Er hat sich schwarze Magie angeeignet, beschwört Geister und pflegte eine inzestuöse Liebe zu seiner Schwester Astarte, die sich deshalb das Leben nahm. Des Daseins überdrüssig begehrt er nun selbst zu sterben oder zumindest dem Wahnsinn zu verfallen, doch verwehren ihm herbeigerufene Geister die Erfüllung seines Wunsches nach „Selbstvergessenheit“, und ein herbeieilender Gamsjäger vereitelt seinen Selbstmordversuch an der „Jungfrau“. Eine Alpenhexe verspricht ihm Hilfe, wenn er sich ihr unterordne, was er jedoch hochmütig ablehnt. Wie Orpheus steigt Manfred hinab in die Unterwelt, und fordert vom dort herrschenden Ariman seine Schwester. Als diese erscheint, verzeiht sie ihrem Bruder nicht, sondern kündigt ihm stattdessen seinen Tod an, der kurz darauf auch eintritt.

Aus dem handlungsarmen Drama formten Vladimir Stassov und Balakirev ein Programm in vier Bildern, deren erstes Manfred charakterisiert: Musikalisch geschildert wird sein Leiden (an sich selbst, an seiner Schuld, an der Welt), seine Flucht in die Alpen und die Erinnerung an die geliebte Schwester. Es folgt (in Umkehrung der ursprünglichen Reihenfolge) eine Szene am Wasserfall, wo Manfred die Alpenfee ruft, bevor das einfache, aber idyllische Landleben des Gamsjägers in den Mittelpunkt rückt. Das vierte Bild, das in der Unterwelt spielt, weist die stärksten Änderungen zu Byrons Drama auf: Es schildert ausführlich eine höllische Orgie (die es bei Byron nicht gibt). Manfreds Wunsch, die Schwester zu sehen, wird auch hier erfüllt, aber Astarte scheint ihrem Bruder nun zu verzeihen, sodass dieser in Frieden sterben kann, wie der halbwegs friedliche Schluss andeutet. Die vier Bilder ergeben ein sehr heterogenes Programm: ein musikalisches Charakterbild, die Schilderung eines Naturschauspiels (des Wasserfalls) mit sich anschließendem Dialog, eine Idylle sowie einen Handlungsablauf. Um diese Heterogenität zu bändigen und das Werk zu einem kohärenten Ganzen zu gestalten, griff Tschaikowsky Berlioz’ Idee auf, die einzelnen Sätze durch idées fixes, also wiederkehrende semantische Themen, miteinander zu verbinden. Der Protagonist wird gleich durch zwei sehnsüchtige Themen dargestellt: Das erste ist eine unisono von drei Fagotten und einer Bassklarinette abwärts geführte Phrase, die von schroffen Streicherakkorden fortgeführt wird. Das zweite Thema beginnt mit einem Septimfall (also einem großen, dissonanten Sprung abwärts), der Manfreds emotionalen Absturz versinnbildlicht und vielleicht auch seinen Tod avisiert. Beide Themen eröffnen die Sinfonie und erklingen mehrfach nacheinander, sodass sie später leichter zu erkennen sind, etwa wenn Manfred mit der Alpenfee verhandelt, wenn er in die friedliche Idylle des Gamsjägers eindringt oder die höllische Orgie unterbricht. Auch Astarte erhält ein eigenes Thema, das im ersten und letzten Bild erklingt und in Kontrast zu Manfreds Themen steht. Es erklingt zum ersten Mal nach der zweiten Generalpause im ersten Bild, wird von gedämpften Streichern vorgetragen und später von Holzbläsern wiederholt, ist lyrischer Natur und steht ganz in der Tradition musikalischer Illustrationen jugendlich-ätherischer Weiblichkeit.

Trotz seiner grundsätzlichen Abneigung hat gerade programmatische Musik Tchaikovsky immer wieder zu sinfonischen Meisterwerken inspiriert. Und auch Manfred besitzt außergewöhnliche Qualitäten. Vielleicht inspirierten ihn dazu die Schweizer Landschaft und die Berge, die er seit 1870 insgesamt neunmal besuchte. An seinen Vater schrieb Tschaikowsky schon am 12./24. Juli 1870: «Interlaken liegt zwischen zwei Seen, dem Thuner- und dem Brienzersee, und ist auf allen Seiten von gewaltigen Alpenbergen und Gletschern umgeben. Dieser Anblick ist so großartig und erstaunlich, dass ich mich am ersten Tag meines Aufenthalts sogar etwas erschrocken und bedrückt fühlte, aber nach und nach habe ich mich an diese Wunder der Natur gewöhnt, und ich erlebe eine ganze Reihe von Freuden, wenn ich die Schönheit der Natur zu schätzen weiß».

Der Grund für seinen Besuch in Davos im Jahr 1884 (mit Byrons Drama im Gepäck) war jedoch ein trauriger, denn hier lag sein Freund, der Geiger Josef Kotik, im Sterben. Und auch dieses Erlebnis wird mit in die Lektüre des Manfred sowie seine musikalische Transformierung eingeflossen sein. Nie zuvor hat der Komponist für ein so großes Orchester komponiert, das neben dreifach besetzten Holzbläsern, vollem Blech und einem großen Streicherapparat auch zwei Harfen und ein großes Schlagzeugensemble inklusive eines Tamtams und einer aus der Ferne erklingenden Glocke vorsieht. Die Sinfonie ist aber nicht nur Tschaikowskys größtes und längstes Orchesterwerk, sondern wahrscheinlich auch sein technisch virtuosestes. Vor allem das filigrane Scherzo, in dem ein gischtsprühender Wasserfall beschrieben wird, gehört mit seiner verschobenen Taktgliederung und dem daraus entstehenden verwirrenden metrischen Gefüge sowie seiner ungemein feingliedrigen Motivik zum Schwierigsten, das Tschaikowsky je für Orchester komponiert hat. Der etwas krude Stoff und die uneinheitliche Dramaturgie stellten den Komponisten jedoch auch vor große Probleme. Und so schwankte er in seiner typischen Art immer wieder bezüglich der Qualität seines Manfred: Mal bezeichnete er ihn als «das Beste meiner symphonischen Werke» (in einem Brief vom 13./25. März 1886 an seine Mäzenin Nadeshda von Meck), mal brachte er zum Ausdruck, «dass dieses Werk ein widerliches ist und ich es tief verabscheue» (Brief an den Großfürsten Konstantin Konstantinovič vom 21. September 1888). Doch bei aller Selbstkritik: Mit seinem einmaligen Ausflug in die mehrsätzige Programmmusik überzeugt Tchaikovskys durch eine farbenprächtige Instrumentierung, dramatische Wucht und melodischen Ideenreichtum. Und schließlich ist Manfred – nicht zuletzt dank des Programms – auch ein weiterer wichtiger Beitrag zur zyklischen Form geworden.

Ulrich Linke

Orchestra della Svizzera italiana (OSI)

Das Orchestra della Svizzera italiana (OSI) wurde 1935 als Orchestra della Radio Svizzera Italiana gegründet und feierte im vergangenen Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Es erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Als Hausorchester des LAC (Lugano Arte e Cultura, Tessin, Schweiz) wird das OSI von Publikum und Kritikern in den großen Theatern und Konzertsälen Europas begeistert empfangen, vom Goldenen Saal des Musikvereins in Wien bis zur Philharmonie in Berlin, vom Großen Festspielhaus in Salzburg bis zur Kölner Philharmonie und vom Opernhaus in Frankfurt bis zum Prinzregententheater in München. Ab 2022 ist Krzysztof Urbański der Erste Gastdirigent des OSI und tritt damit die Nachfolge von Vladimir Ashkenazy an. Von 2015 bis Juni 2025 war Markus Poschner Chefdirigent.

Das Orchester spielt eine führende Rolle in drei großen Konzertreihen in Lugano: Die erste, „OSI al LAC“, findet von Herbst bis Frühjahr in der Sala Teatro des LAC statt; die zweite, „OSI in Auditorio”, findet im historischen Zuhause des Orchesters, dem Auditorio Stelio Molo RSI in Lugano Besso, statt; die dritte, „OSI a Pentecoste”, wurde im Juni 2025 im Anschluss an das Festival „Presenza” (2022–24) ins Leben gerufen, mit dem Ziel, eine regelmäßige OSI-Veranstaltung in Form des besonders interessanten Pfingstwochenendes zu etablieren, die ein internationales Publikum ansprechen soll.

All diese Initiativen werden durch die innovative Reihe „be connected“ ergänzt, die Veranstaltungen und Sonderkonzerte in der gesamten italienischen Schweiz anbietet, um das Interesse eines neuen Publikums zu wecken und die Identität des OSI an Orten zu fördern, an denen offenbar noch gewisse Barrieren und Vorurteile gegenüber klassischer Musik bestehen.

Im Rahmen seines reichhaltigen Konzertprogramms arbeitet das Orchester nicht nur mit Poschner und Urbański zusammen, sondern auch mit einer Vielzahl anderer international renommierter Dirigenten und Solisten, sowohl in der italienischen Schweiz als auch außerhalb der Region: Zu den beliebtesten zählen die Pianistin Martha Argerich, mit der das OSI seit mehr als zwanzig Jahren eine besondere Beziehung pflegt, und die Cellistin Sol Gabetta, mit der das Orchester eine feste Partnerschaft aufgebaut hat, die in der Gründung des Festivals „Presenza” im LAC gipfelte, das 2027 (alle drei Jahre) nach Lugano zurückkehren wird.

Ebenfalls kontinuierlich ausgebaut werden die Konzertaktivitäten in Bellinzona sowie in der übrigen italienischen Schweiz, wo das Orchester jedes Jahr regelmäßig bei verschiedenen Veranstaltungen auftritt, insbesondere im Bereich der Kulturvermittlung.

Das Orchester ist ebenso aktiv im Bereich der Tonaufnahmen, in Zusammenarbeit mit der Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI); Nachdem es 2018 zum ersten Mal mit dem renommierten internationalen ICMA-Preis für seine Aufnahme der gesamten Sinfonien von Brahms auf DVD (SONY Classical) ausgezeichnet worden war, gewannen das OSI und Poschner im Januar 2025 ihren zweiten ICMA für ihre CD mit Werken von Paul Hindemith und Alfred Schnittke (auf dem Label ECM New Series). Die Diskografie des OSI mit originellem und faszinierendem Repertoire umfasst auch eine Reihe von CDs, die bisher unveröffentlichten Werken von Rossini gewidmet sind. Diese wurden 2023 um die Sinfonien Nr. 5 und 6 von Tschaikowski und nun (Januar 2026) um Manfred von Tschaikowski auf LP ergänzt.

Bemerkenswert sind auch die Opern- und Ballettkoproduktionen des Orchesters mit dem LAC sowie mit einer Reihe internationaler Partner. Nicht zuletzt sind die beeindruckenden Outreach-Aktivitäten des OSI für junge Menschen zu erwähnen: Jedes Jahr im Mai besuchen rund 10.000 Kinder die speziell für sie konzipierten Konzertveranstaltungen. Das OSI leistet einen Beitrag zur musikalischen Bildung von Jugendlichen durch eine enge Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen mit der Scuola universitaria di Musica des Conservatorio della Svizzera italiana.

Open-Air-Konzerte, Filmkonzerte und Sommerfestivals – darunter das Locarno Film Festival – runden das Jahresprogramm des OSI ab und ziehen ein immer größeres Publikum an.

Das OSI dankt allen seinen Spendern und Sponsoren, insbesondere der Republik und dem Kanton Tessin – Fondo Swisslos, der Stadt Lugano, den ERSL-Gemeinden, der Associazione degli Amici dell'OSI (AOSI), seinem Hauptsponsor BancaStato und dem Kanton Graubünden.

Das OSI ist das Residenzorchester des LAC. Das Orchester dankt auch seinem Hauptpartner RSI für die kontinuierliche Unterstützung und die regelmäßigen Radioübertragungen.

Weitere Informationen: www.osi.swiss

Markus Poschner

Chefdirigent Orchestra della Svizzera italiana

Seit der Auszeichnung mit dem Deutschen Dirigentenpreis gastiert Markus Poschner regelmäßig bei sämtlichen Spitzenorchestern und Opernhäusern der Klassik-Welt, im Jahr 2022 eröffnete er die Bayreuther Festspiele mit einer Neuproduktion von „Tristan&Isolde“. Zur Spielzeit 2026/27 wird der gebürtige Münchner, der zudem leidenschaftlicher Jazz-Pianist ist, neuer Chefdirigent des traditionsreichen ORF Radio-Symphonieorchester Wien, bereits 2025/26 tritt er die Position als Chefdirigent des Sinfonieorchester Basel an. Seit 2015 ist er Chefdirigent des Orchestra della Svizzera italiana, mit dem er den renommierten International Classical Music Award 2018 für die Gesamteinspielung der Brahms-Symphonien sowie erneut 2025 für seine Hindemith/Schnittke Aufnahme gewann.

Für die Gesamtaufnahme sämtlicher Bruckner-Symphonien mit dem Bruckner Orchester Linz, dessen Chefdirigent Poschner seit 2017 ist, und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien, erhielt er 2024 den Special Achievement Award der Jury der International Classical Music Awards. Ab 2027/28 übernimmt Markus Poschner außerdem die Position als Music Director des Utah Symphony Orchestra. Seine Einspielung von Offenbachs »Maître Péronilla« mit dem Orchestre National de France wurde mit dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik 2021 ausgezeichnet.

Sie können die nummerierten Schallplatten direkt auf der Website des OSI bestellen: www.osi.swiss

Return to the album | Read the booklet | Composer(s): Piotr Ilyich Tchaikovsky | Main Artist: Markus Poschner