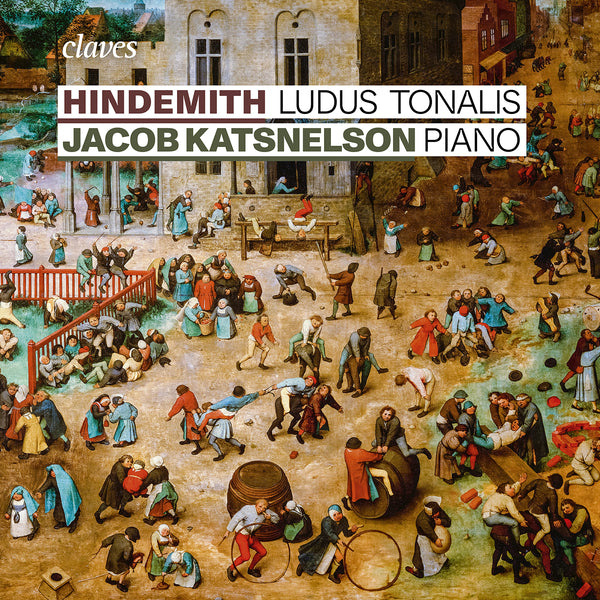

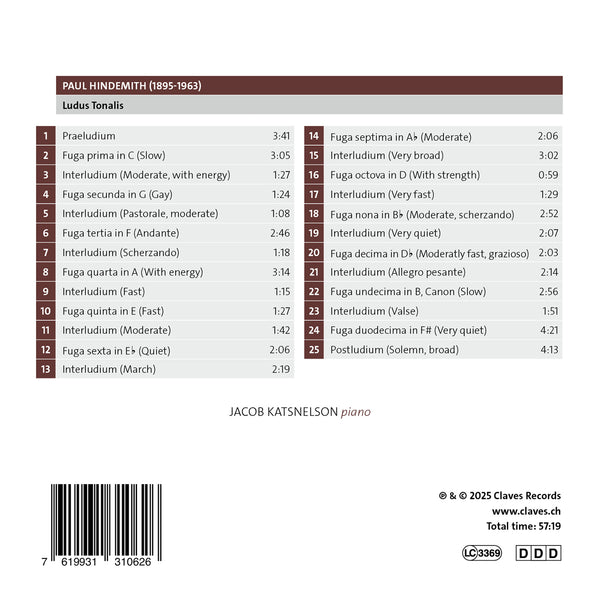

(2025) Ludus Tonalis

Kategorie(n): Klavier Repertoire

Instrument(e): Klavier

Hauptkomponist: Paul Hindemith

CD-Set: 1

Katalog Nr.:

CD 3106

Freigabe: 12.09.2025

EAN/UPC: 7619931310626

Dieses Album ist jetzt neu aufgelegt worden. Bestellen Sie es jetzt zum Sonderpreis vor.

CHF 18.50

Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.

Dieses Album ist noch nicht veröffentlicht worden. Bestellen Sie es jetzt vor.

CHF 18.50

Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.

CHF 18.50

Inklusive MwSt. für die Schweiz und die EU

Kostenloser Versand

Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.

Inklusive MwSt. für die Schweiz und die EU

Kostenloser Versand

Dieses Album ist jetzt neu aufgelegt worden. Bestellen Sie es jetzt zum Sonderpreis vor.

CHF 18.50

Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.

This album has not been released yet.

Pre-order it at a special price now.

CHF 18.50

Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.

CHF 18.50

Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.

SPOTIFY

(Verbinden Sie sich mit Ihrem Konto und aktualisieren die Seite, um das komplette Album zu hören)

LUDUS TONALIS

Ich liebe Hindemiths Musik wegen ihrer einzigartigen „Harmonie der Welt“.

Sie ist so vielfältig und einzigartig wie das Leben selbst. Aber sie weist auch viele Parallelen zu verschiedenen musikalischen Strömungen aus unterschiedlichen Epochen auf, von der Polyphonie der Renaissance bis zu den lyrischen Werken der Romantik. Besonders nah fühle ich mich den Einflüssen von Schubert, Schumann und Brahms.

PAUL HINDEMITH: LUDUS TONALIS

Hindemiths Ludus tonalis. Studies in Counterpoint, Tonal Organisation & Piano Playing entstand im Sommer und Herbst 1942, zu einem Zeitpunkt also, da der Komponist sich bereits seit zwei Jahren im US-amerikanischen Exil aufhielt. Aufgrund der politischen Verhältnisse in Deutschland hatten sich seine Lebensumstände seit 1933 drastisch verändert und ihn schlussendlich zur Emigration gezwungen: Hatte er in den 1920er Jahren zu den wichtigsten Repräsentanten der jungen Komponistengeneration in Deutschland gezählt, so wurden seine Werke nun als „kulturbolschewistisch“ diffamiert und nicht mehr aufgeführt, er selbst erhielt in Deutschland keine Konzertengagements mehr. In diesen Jahren eingeschränkter Konzerttätigkeit beschäftigte sich Hindemith neben der Komposition von Kammermusik intensiv mit Musiktheorie und Kompositionslehre. 1937 veröffentlichte er sein erstes großes theoretisches Werk, die Unterweisung im Tonsatz.

1940 nahm Paul Hindemith seine Lehrtätigkeit an der Yale University in New Haven auf, festigte seinen Ruf als international anerkannter Komponist und avancierte bald zu einem der bedeutendsten Kompositionslehrer in den Vereinigten Staaten. Doch mit dem Kriegseintritt der USA Ende 1941 veränderte sich seine Position von neuem: In einem Klima des nationalen Überschwangs und der Solidarität mit den Kriegsgegnern Deutschlands rückten die Werke US-amerikanischer und auch sowjetischer Komponisten stärker in den Vordergrund. Zu einem spektakulären Ereignis geriet im Juli 1942 in New York eine von Arturo Toscanini geleitete Aufführung von Dmitri Shostakovichs 7. Symphonie, die im von deutschen Truppen belagerten Leningrad entstanden war. Dagegen wurden die aus Deutschland emigrierten Künstler zunehmend an den Rand gedrängt. Über diese Entwicklungen war Hindemith verbittert, wie aus einem Brief an seinen US-amerikanischen Verleger vom November 1942 hervorgeht: Andererseits halte ich dafür, dass gerade heute, wo jeder unmündige Hosenschisser seine Symphonie im Töpfchen hat; jeder Orchesterkondukteur den unmöglichsten Mist aufführt, weil er entweder amerikanisch oder russisch ist und sonst keinerlei Vorzüge aufweist außer dass er gerade für Orchester gesetzt ist; wo außerdem Musik anscheinend nur danach beurteilt wird, wieweit sie gerade auf die gemeinen Sinnesorgane zwischen Zirbeldrüse und Prostata wirkt, dass gerade dann einmal etwas erscheinen muss, das den noch nicht rettungslos Abgeglittenen zeigt, was Musik und was Komposition ist. [...] und ich weiß auch, dass es für die momentane Weltlage völlig schnurz ist, ob der in Symphonien geschilderten Belagerung von Leningrad eine moralische (wenn auch erst nach 50 [...] Jahren richtig gewürdigten) Eroberung gegenüber gestellt wird.

Zu zeigen, was Musik und was Komposition ist: Damit meinte Hindemith sein letztes Werk für Klavier solo, den Ludus tonalis, der damals kurz vor der Drucklegung stand. Die in der Unterweisung im Tonsatz dargelegten Überlegungen zu Harmonielehre und Tonsatz fanden bei der endgültigen Konzeption unmittelbaren Eingang in den Ludus tonalis.

Zunächst hatte Hindemith aber wohl nicht an einen formal und harmonisch derart ausgeklügelten Zyklus gedacht, als er am 29. August 1942 mit der Komposition der ersten Fugen begann. In seinem handschriftlichen Werkverzeichnis nannte er sie kleine dreistimmige Fugen für Klavier. Aus Skizzen geht hervor, dass er sie ursprünglich in der chromatischen Reihenfolge ihrer Tonarten, also von C nach Des, D usw. anordnen wollte. Erst während der weiteren Arbeit reifte in ihm der Gedanke, einen groß angelegten Zyklus von Klavierstücken zu entwerfen, deren formale und kompositorische Anlage den in den theoretischen Schriften dargestellten Prinzipien gerecht würde.

In der Unterweisung im Tonsatz hatte Hindemith entsprechend dem Aufbau der Obertonreihe Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den zwölf Tönen der chromatischen Tonleiter abgeleitet: Die engste Beziehung besteht im Quintabstand, die entfernteste im Tritonus. So ergibt sich, immer bezogen auf C, eine Folge von 12 Tönen, die Hindemith Reihe 1 nannte: C - G - F - A - E - Es - As - D - B - Des - H - Fis. Die zwölf Fugen des Ludus tonalis sind in dieser Reihenfolge ihrer Tonalitäten angeordnet.

Zwei weitere Grundprinzipien Hindemithscher Harmonie- und Tonsatzlehre finden sich im Ludus tonalis verwirklicht: Entsprechend seiner These, dass Dur-Moll-Polarität nicht existiert, komponierte Hindemith nicht 24, sondern zwölf Fugen, die durch ihren jeweiligen Grundton spezifiziert werden: Fuga prima in C, Fuga secunda in G, Fuga tertia in F usw. Auch sind alle Fugen dreistimmig angelegt. Nach Hindemiths Überzeugung können maximal drei voneinander unabhängige Stimmen für sich wahrgenommen werden; andererseits ermöglicht erst Dreistimmigkeit eine eindeutige tonale Zuordnung des Stücks.

Unmittelbar nach Fertigstellung der Fugen begann Hindemith Mitte September 1942 mit der Komposition der elf Interludien und des Praeludiums bzw. Postludiums. Die formal völlig frei gestalteten Interludien dienen als Vermittler zwischen den Tonarten der jeweiligen Fugen. Sie modulieren (bis auf wenige Ausnahmen) vom Grundton der vorangegangenen zu dem der nächsten Fuge. Hindemith konzipierte die Interludien als Charakterstücke, wenngleich nur die Interludien 2 (Pastorale), 6 (Marsch) und 11 (Walzer) entsprechende Titel tragen.

Die Konzeption des Praeludiums erforderte besonders große Kunstfertigkeit: Dreht man den Notentext um 180°, so erhält man das Postludium, es ist also die Krebs-Umkehrung des Praeludiums. Das Praeludium ist dreiteilig aufgebaut. Einem einleitenden Teil, der fast den gesamten Tonvorrat des Instruments toccatenähnlich durchmisst, folgt ein dreistimmiges Arioso mit einer kantablen Melodie. Den Schluss des Praeludiums bildet eine solemn, broad überschriebene Passage, die auf einem sechsmal wiederholten Bass-Ostinato beruht. Das Praeludium beginnt in C und leitet zu Anfang des Ostinato nach Fis über; es steckt also selbst bereits den tonartlichen Rahmen des folgenden Fugenzyklus ab.

Der Ludus tonalis wurde am 15. Februar 1944 in Chicago von Willard McGregor mit großem Erfolg uraufgeführt. Auch aus Deutschland, wo die Noten noch in den letzten Kriegsmonaten in den Verkauf kamen, konnte Hindemiths Verleger Willy Strecker dem Komponisten im Sommer 1946 berichten: Deine Klaviersonaten und „Ludus“ werden sehr viel gespielt.

Die Faszination, die von diesem Werk ausging, das bei aller Artifizialität und Konstruktion ein Höchstmaß musikalischer Ausdruckskraft erreicht, fasste als einer der ersten der Komponist Fritz von Borries in Worte, dem Willy Strecker das Werk bereits im Sommer 1944 hatte zukommen lassen: [...] Was hier Musik geworden ist, sind keine Rechenexempel und Experimente, sondern tiefste geistige Durchdringungen, in denen sich letzter Sinn und letztes Wesen offenbart. Wie kann der Sinn von Praeludium und Postludium vollkommener dargestellt werden, als dass, was im Anfang begann, am Ende in umgekehrter Richtung und in Umkehrung von oben und unten auf einmal abläuft. Und in welchem Maße ist es beide Male Musik.

Dr. Susanne Schaal-Gotthardt

Direktorin Hindemith Institut Frankfurt

Jacob Katsnelson

Der Moskauer Pianist Jacob Katsnelson, geb. 1976, wurde schon in sehr jungen Jahren (mit 23 Jahren) Professor für Liedgestaltung an der Gnessin-Musikschule, wo er selbst seine Ausbildung für Klavier, Querflöte und Tanz begann und in beiden Instrumenten 1993 mit Auszeichnung abschloss. Anschliessend studierte er am Tschaikowsky-Konservatorium bei Frau Professor Elisso Virsaladze bis zum Abschluss (Klavierdiplom).

2001 zunächst als Assistenzprofessor, ist er seit 2009 als Professor mit eigener Klavierklasse am Tschaikowsky- Konservatorium seiner Heimatstadt tätig. Jacob Katsnelson ist heute ein angesehener Pädagoge, der wiederholt zu nationalen und internationalen Meisterklassen eingeladen wird (z. B. Riga / Lettland, Tiradentes / Brasilien, Sermoneta / Italien, München/DE oder in der Sommerakademie am Gnessin-Institut in Moskau).

Auch sein künstlerischer Werdegang ist bemerkenswert. So ist er Preisträger von zahlreichen renommierten nationalen und internationalen Klavier-Wettbewerben, sowohl als Solist wie auch als Kammermusiker mit seinem Akadem-Trio.

Seine ausgedehnte Konzerttätigkeit in Russland als Solist und begehrter Kammermusiker öffnet ihm auch die Konzertsäle im gesamten europäischen Ausland, dem amerikanischen Doppelkontinent, sowie in Nah- und Fernost. Als solcher ist er regelmässig an nationalen und internationalen Festivals ein gern gesehener Gast, ebenso begleitet er russische und europäische Lied-und Opernsänger mit grosser Begeisterung.

Er konzertierte mit berühmten Orchestern und unter sehr bekannten Dirigenten (G. Roshdestwenski, V. Ashkenasy, V.und I. Verbitzki, I. Solshenitsin, R. Kofman, A. Levin, Lew Marquis, V. Ponkin, I. Gaisin, Keith Clark, Yoon Kuk Lee, Thomas Sanderling).

Zahlreiche Live-Mitschnitte von Konzerten im Tschaikowsky Konservatorium sind auf CDs festgehalten. Es existieren aber auch Studioaufnahmen mit seinen Kammermusikfreunden, z.B. Maxim Rysanow, Bratschist und/oder Kristine Blaumane, 1. Cellistin und Solo des Londoner Philharmonischen Orchesters. Seine Solo-CD mit Werken von J. S. Bach wurde von der Fachpresse, insbesondere der amerikanischen Fachzeitschrift ‚Fanfare‘ hochgelobt.

REVIEWS

"Composé aux Etats-Unis en 1942, le Ludus tonalis (douze préludes et fugues, garnis d’un postlude qui renverse le prélude initial) souffre d’une réputation tenace d’austérité rébarbative. Et si le cycle est une sorte d’hommage à Bach, Hindemith y déploie une incroyable maîtrise du contrepoint sans rien abdiquer des sa personnalité. Les préludes sont d’une fantaisie et d’une inventivité débridées. En forme ici de marche, là de valse, tout à tour lents ou rapides, ils témoignent d’une imagination vive et même d’un humour insoupçonné. [..]" - Jean-Claude Hulot, novembre 2025

"Le recueil "Ludus Tonalis" (Studies in counterpoint Tonal organisation & piano playing) fut composé par Paul Hindemith en 1942 alors que ce dernier s’est exilé pendant deux ans aux Etats-Unis, suite à la funeste situation politique en Allemagne. [..] Sans égaler le toucher marmoréen de Boris Berezovsky (Teldec) le pianiste russe Jacob Kastnelson aborde l’ouvrage avec une belle autorité et un sens naturel de la polyphonie." - Jean-Claude Hulot, novembre 2025

(2025) Ludus Tonalis - CD 3106

Ich liebe Hindemiths Musik wegen ihrer einzigartigen „Harmonie der Welt“.

Sie ist so vielfältig und einzigartig wie das Leben selbst. Aber sie weist auch viele Parallelen zu verschiedenen musikalischen Strömungen aus unterschiedlichen Epochen auf, von der Polyphonie der Renaissance bis zu den lyrischen Werken der Romantik. Besonders nah fühle ich mich den Einflüssen von Schubert, Schumann und Brahms.

PAUL HINDEMITH: LUDUS TONALIS

Hindemiths Ludus tonalis. Studies in Counterpoint, Tonal Organisation & Piano Playing entstand im Sommer und Herbst 1942, zu einem Zeitpunkt also, da der Komponist sich bereits seit zwei Jahren im US-amerikanischen Exil aufhielt. Aufgrund der politischen Verhältnisse in Deutschland hatten sich seine Lebensumstände seit 1933 drastisch verändert und ihn schlussendlich zur Emigration gezwungen: Hatte er in den 1920er Jahren zu den wichtigsten Repräsentanten der jungen Komponistengeneration in Deutschland gezählt, so wurden seine Werke nun als „kulturbolschewistisch“ diffamiert und nicht mehr aufgeführt, er selbst erhielt in Deutschland keine Konzertengagements mehr. In diesen Jahren eingeschränkter Konzerttätigkeit beschäftigte sich Hindemith neben der Komposition von Kammermusik intensiv mit Musiktheorie und Kompositionslehre. 1937 veröffentlichte er sein erstes großes theoretisches Werk, die Unterweisung im Tonsatz.

1940 nahm Paul Hindemith seine Lehrtätigkeit an der Yale University in New Haven auf, festigte seinen Ruf als international anerkannter Komponist und avancierte bald zu einem der bedeutendsten Kompositionslehrer in den Vereinigten Staaten. Doch mit dem Kriegseintritt der USA Ende 1941 veränderte sich seine Position von neuem: In einem Klima des nationalen Überschwangs und der Solidarität mit den Kriegsgegnern Deutschlands rückten die Werke US-amerikanischer und auch sowjetischer Komponisten stärker in den Vordergrund. Zu einem spektakulären Ereignis geriet im Juli 1942 in New York eine von Arturo Toscanini geleitete Aufführung von Dmitri Shostakovichs 7. Symphonie, die im von deutschen Truppen belagerten Leningrad entstanden war. Dagegen wurden die aus Deutschland emigrierten Künstler zunehmend an den Rand gedrängt. Über diese Entwicklungen war Hindemith verbittert, wie aus einem Brief an seinen US-amerikanischen Verleger vom November 1942 hervorgeht: Andererseits halte ich dafür, dass gerade heute, wo jeder unmündige Hosenschisser seine Symphonie im Töpfchen hat; jeder Orchesterkondukteur den unmöglichsten Mist aufführt, weil er entweder amerikanisch oder russisch ist und sonst keinerlei Vorzüge aufweist außer dass er gerade für Orchester gesetzt ist; wo außerdem Musik anscheinend nur danach beurteilt wird, wieweit sie gerade auf die gemeinen Sinnesorgane zwischen Zirbeldrüse und Prostata wirkt, dass gerade dann einmal etwas erscheinen muss, das den noch nicht rettungslos Abgeglittenen zeigt, was Musik und was Komposition ist. [...] und ich weiß auch, dass es für die momentane Weltlage völlig schnurz ist, ob der in Symphonien geschilderten Belagerung von Leningrad eine moralische (wenn auch erst nach 50 [...] Jahren richtig gewürdigten) Eroberung gegenüber gestellt wird.

Zu zeigen, was Musik und was Komposition ist: Damit meinte Hindemith sein letztes Werk für Klavier solo, den Ludus tonalis, der damals kurz vor der Drucklegung stand. Die in der Unterweisung im Tonsatz dargelegten Überlegungen zu Harmonielehre und Tonsatz fanden bei der endgültigen Konzeption unmittelbaren Eingang in den Ludus tonalis.

Zunächst hatte Hindemith aber wohl nicht an einen formal und harmonisch derart ausgeklügelten Zyklus gedacht, als er am 29. August 1942 mit der Komposition der ersten Fugen begann. In seinem handschriftlichen Werkverzeichnis nannte er sie kleine dreistimmige Fugen für Klavier. Aus Skizzen geht hervor, dass er sie ursprünglich in der chromatischen Reihenfolge ihrer Tonarten, also von C nach Des, D usw. anordnen wollte. Erst während der weiteren Arbeit reifte in ihm der Gedanke, einen groß angelegten Zyklus von Klavierstücken zu entwerfen, deren formale und kompositorische Anlage den in den theoretischen Schriften dargestellten Prinzipien gerecht würde.

In der Unterweisung im Tonsatz hatte Hindemith entsprechend dem Aufbau der Obertonreihe Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den zwölf Tönen der chromatischen Tonleiter abgeleitet: Die engste Beziehung besteht im Quintabstand, die entfernteste im Tritonus. So ergibt sich, immer bezogen auf C, eine Folge von 12 Tönen, die Hindemith Reihe 1 nannte: C - G - F - A - E - Es - As - D - B - Des - H - Fis. Die zwölf Fugen des Ludus tonalis sind in dieser Reihenfolge ihrer Tonalitäten angeordnet.

Zwei weitere Grundprinzipien Hindemithscher Harmonie- und Tonsatzlehre finden sich im Ludus tonalis verwirklicht: Entsprechend seiner These, dass Dur-Moll-Polarität nicht existiert, komponierte Hindemith nicht 24, sondern zwölf Fugen, die durch ihren jeweiligen Grundton spezifiziert werden: Fuga prima in C, Fuga secunda in G, Fuga tertia in F usw. Auch sind alle Fugen dreistimmig angelegt. Nach Hindemiths Überzeugung können maximal drei voneinander unabhängige Stimmen für sich wahrgenommen werden; andererseits ermöglicht erst Dreistimmigkeit eine eindeutige tonale Zuordnung des Stücks.

Unmittelbar nach Fertigstellung der Fugen begann Hindemith Mitte September 1942 mit der Komposition der elf Interludien und des Praeludiums bzw. Postludiums. Die formal völlig frei gestalteten Interludien dienen als Vermittler zwischen den Tonarten der jeweiligen Fugen. Sie modulieren (bis auf wenige Ausnahmen) vom Grundton der vorangegangenen zu dem der nächsten Fuge. Hindemith konzipierte die Interludien als Charakterstücke, wenngleich nur die Interludien 2 (Pastorale), 6 (Marsch) und 11 (Walzer) entsprechende Titel tragen.

Die Konzeption des Praeludiums erforderte besonders große Kunstfertigkeit: Dreht man den Notentext um 180°, so erhält man das Postludium, es ist also die Krebs-Umkehrung des Praeludiums. Das Praeludium ist dreiteilig aufgebaut. Einem einleitenden Teil, der fast den gesamten Tonvorrat des Instruments toccatenähnlich durchmisst, folgt ein dreistimmiges Arioso mit einer kantablen Melodie. Den Schluss des Praeludiums bildet eine solemn, broad überschriebene Passage, die auf einem sechsmal wiederholten Bass-Ostinato beruht. Das Praeludium beginnt in C und leitet zu Anfang des Ostinato nach Fis über; es steckt also selbst bereits den tonartlichen Rahmen des folgenden Fugenzyklus ab.

Der Ludus tonalis wurde am 15. Februar 1944 in Chicago von Willard McGregor mit großem Erfolg uraufgeführt. Auch aus Deutschland, wo die Noten noch in den letzten Kriegsmonaten in den Verkauf kamen, konnte Hindemiths Verleger Willy Strecker dem Komponisten im Sommer 1946 berichten: Deine Klaviersonaten und „Ludus“ werden sehr viel gespielt.

Die Faszination, die von diesem Werk ausging, das bei aller Artifizialität und Konstruktion ein Höchstmaß musikalischer Ausdruckskraft erreicht, fasste als einer der ersten der Komponist Fritz von Borries in Worte, dem Willy Strecker das Werk bereits im Sommer 1944 hatte zukommen lassen: [...] Was hier Musik geworden ist, sind keine Rechenexempel und Experimente, sondern tiefste geistige Durchdringungen, in denen sich letzter Sinn und letztes Wesen offenbart. Wie kann der Sinn von Praeludium und Postludium vollkommener dargestellt werden, als dass, was im Anfang begann, am Ende in umgekehrter Richtung und in Umkehrung von oben und unten auf einmal abläuft. Und in welchem Maße ist es beide Male Musik.

Dr. Susanne Schaal-Gotthardt

Direktorin Hindemith Institut Frankfurt

Jacob Katsnelson

Der Moskauer Pianist Jacob Katsnelson, geb. 1976, wurde schon in sehr jungen Jahren (mit 23 Jahren) Professor für Liedgestaltung an der Gnessin-Musikschule, wo er selbst seine Ausbildung für Klavier, Querflöte und Tanz begann und in beiden Instrumenten 1993 mit Auszeichnung abschloss. Anschliessend studierte er am Tschaikowsky-Konservatorium bei Frau Professor Elisso Virsaladze bis zum Abschluss (Klavierdiplom).

2001 zunächst als Assistenzprofessor, ist er seit 2009 als Professor mit eigener Klavierklasse am Tschaikowsky- Konservatorium seiner Heimatstadt tätig. Jacob Katsnelson ist heute ein angesehener Pädagoge, der wiederholt zu nationalen und internationalen Meisterklassen eingeladen wird (z. B. Riga / Lettland, Tiradentes / Brasilien, Sermoneta / Italien, München/DE oder in der Sommerakademie am Gnessin-Institut in Moskau).

Auch sein künstlerischer Werdegang ist bemerkenswert. So ist er Preisträger von zahlreichen renommierten nationalen und internationalen Klavier-Wettbewerben, sowohl als Solist wie auch als Kammermusiker mit seinem Akadem-Trio.

Seine ausgedehnte Konzerttätigkeit in Russland als Solist und begehrter Kammermusiker öffnet ihm auch die Konzertsäle im gesamten europäischen Ausland, dem amerikanischen Doppelkontinent, sowie in Nah- und Fernost. Als solcher ist er regelmässig an nationalen und internationalen Festivals ein gern gesehener Gast, ebenso begleitet er russische und europäische Lied-und Opernsänger mit grosser Begeisterung.

Er konzertierte mit berühmten Orchestern und unter sehr bekannten Dirigenten (G. Roshdestwenski, V. Ashkenasy, V.und I. Verbitzki, I. Solshenitsin, R. Kofman, A. Levin, Lew Marquis, V. Ponkin, I. Gaisin, Keith Clark, Yoon Kuk Lee, Thomas Sanderling).

Zahlreiche Live-Mitschnitte von Konzerten im Tschaikowsky Konservatorium sind auf CDs festgehalten. Es existieren aber auch Studioaufnahmen mit seinen Kammermusikfreunden, z.B. Maxim Rysanow, Bratschist und/oder Kristine Blaumane, 1. Cellistin und Solo des Londoner Philharmonischen Orchesters. Seine Solo-CD mit Werken von J. S. Bach wurde von der Fachpresse, insbesondere der amerikanischen Fachzeitschrift ‚Fanfare‘ hochgelobt.

REVIEWS

"Composé aux Etats-Unis en 1942, le Ludus tonalis (douze préludes et fugues, garnis d’un postlude qui renverse le prélude initial) souffre d’une réputation tenace d’austérité rébarbative. Et si le cycle est une sorte d’hommage à Bach, Hindemith y déploie une incroyable maîtrise du contrepoint sans rien abdiquer des sa personnalité. Les préludes sont d’une fantaisie et d’une inventivité débridées. En forme ici de marche, là de valse, tout à tour lents ou rapides, ils témoignent d’une imagination vive et même d’un humour insoupçonné. [..]" - Jean-Claude Hulot, novembre 2025

"Le recueil "Ludus Tonalis" (Studies in counterpoint Tonal organisation & piano playing) fut composé par Paul Hindemith en 1942 alors que ce dernier s’est exilé pendant deux ans aux Etats-Unis, suite à la funeste situation politique en Allemagne. [..] Sans égaler le toucher marmoréen de Boris Berezovsky (Teldec) le pianiste russe Jacob Kastnelson aborde l’ouvrage avec une belle autorité et un sens naturel de la polyphonie." - Jean-Claude Hulot, novembre 2025

Return to the album | Read the booklet | Open online links | Composer(s): Paul Hindemith | Main Artist: Jacob Katsnelson