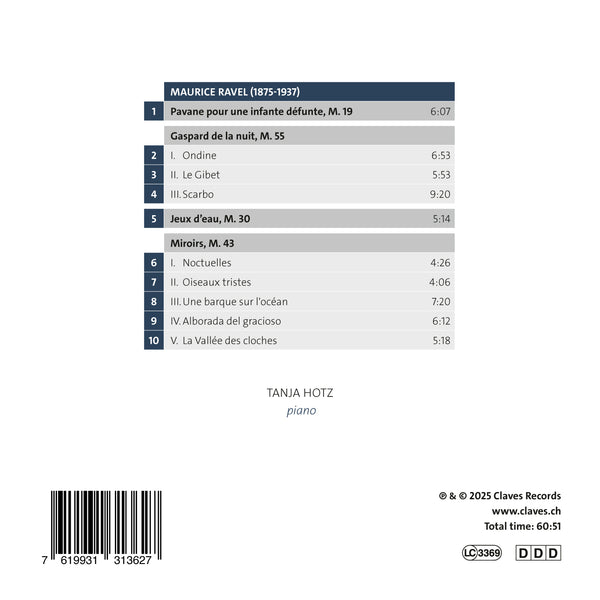

(2025) Ravel: Piano Works

Catégorie(s): Début Piano

Instrument(s): Piano

Compositeur principal: Maurice Ravel

Nb CD(s): 1

N° de catalogue:

CD 3136

Sortie: 31.10.2025

EAN/UPC: 7619931313627

Cet album est en repressage. Précommandez-le dès maintenant à un prix spécial.

CHF 18.50

Cet album n'est plus disponible en CD.

Cet album n'est pas encore sorti. Précommandez-le dès maintenant.

CHF 18.50

Cet album n'est plus disponible en CD.

CHF 18.50

TVA incluse pour la Suisse et l'UE

Frais de port offerts

Cet album n'est plus disponible en CD.

TVA incluse pour la Suisse et l'UE

Frais de port offerts

Cet album est en repressage. Précommandez-le dès maintenant à un prix spécial.

CHF 18.50

Cet album n'est plus disponible en CD.

This album has not been released yet.

Pre-order it at a special price now.

CHF 18.50

Cet album n'est plus disponible en CD.

CHF 18.50

Cet album n'est plus disponible en CD.

RAVEL: PIANO WORKS

À propos de cet album

La musique pour piano de Maurice Ravel (1875-1937) est souvent considérée, au même titre que celle de son contemporain Claude Debussy, comme l'incarnation même du style français et impressionniste. La réalité est toutefois plus complexe. Ni Ravel ni Debussy n'appréciaient particulièrement le terme « impressionniste » et, bien que né dans le sud de la France, Ravel n'avait pas grand-chose de « français ». Son père était suisse (ce n'est pas pour rien que Stravinsky surnommait Ravel « l'horloger suisse ») et sa mère était basque espagnole. S'il était né huit kilomètres plus au sud, l'Espagne aurait pu revendiquer Ravel comme l'un des siens. Mais la famille s'installa à Paris quelques mois seulement après la naissance de Maurice, ce qui lui permit de bénéficier de tout ce que la capitale pouvait offrir en matière d'éducation musicale.

Les premiers professeurs de Ravel avaient tous été formés au Conservatoire de Paris, longtemps l'une des institutions les plus prestigieuses d'Europe, et il fut lui-même admis dans ses rangs en novembre 1889. Après des débuts prometteurs, ses résultats se détériorèrent et il quitta le Conservatoire en 1895. Il y retourna deux ans plus tard, mais ses relations difficiles avec l'institution ne s'améliorèrent pas. De 1900 à 1905, il échoue à cinq reprises au Prix de Rome, remporté avant lui par tant de prédécesseurs illustres, de Hector Berlioz à Debussy. Au moment de son dernier échec, il s'est toutefois déjà forgé une telle réputation en dehors du Conservatoire que son élimination provoque un scandale majeur, contraignant le directeur à démissionner.

La Pavane pour une infante morte de Ravel, composée en 1899, est sa première œuvre à entrer au répertoire. Elle devint si populaire qu'il affirma plus tard ne pas l'aimer. Mais elle mérite bien sa renommée et, dans son apparente simplicité, elle préfigure de nombreux aspects du Ravel ultérieur, depuis son air semi-modal qui nous laisse deviner dans quelle tonalité nous nous trouvons, jusqu'à sa base solide dans les basses, sans parler de la manière dont Ravel peut changer le sens d'un passage en le répétant avec une harmonie différente pour la ligne supérieure.

Jeux d'eau a été composé deux ans plus tard, en 1901, mais nous découvrons ici un Ravel presque achevé, avec ses sixtes et septièmes majeures ajoutées, qui font scintiller l'œuvre. Il s'inspire des « Fontaines de la Villa d'Este » de Franz Liszt, composées en 1882, dont les arpèges pianistiques évoquant l'eau bouillonnante ont servi de modèle à toutes les pièces aquatiques du début du XXe siècle. Et lorsqu'on a demandé à Ravel comment son morceau devait être joué, il aurait répondu (sans doute avec sarcasme) « comme Liszt ». Mais alors que les figurations rapides chez Liszt sont largement superficielles, les textures de Ravel sont plus complexes. Voyez, par exemple, les deux dernières pages où l'eau ondule dans des arpèges à la main droite au-dessus d'une mélodie pentatonique au milieu du clavier, tandis que la ligne de basse descend lentement et inexorablement vers la tonique. Comme Ravel lui-même l'a observé plus tard, c'est son Jeux d'eau qui a donné à Debussy et à d'autres un modèle sur la manière dont leur génération pourrait exploiter pleinement les possibilités offertes par le piano moderne. Il a également donné à d'autres compositeurs des idées encore plus novatrices : la cadence centrale, avec sa juxtaposition des sons do et fa dièse majeur, est aujourd'hui remarquablement prémonitoire de Petrushka d'Igor Stravinsky.

Vers 1902, Maurice Ravel rejoint un groupe d'artistes qui se font appeler Les Apaches, auxquels il dédie les cinq mouvements programmatiques de sa suite pour piano Miroirs, composée entre 1904 et 1905. Noctuelles commence sans aucune tonalité apparente, avec des accords parallèles (brisés) en triolets à la main gauche accompagnant une figure très chromatique ascendante en doubles croches à la main droite. Mais la cadence finale est clairement en ré bémol majeur et, comme beaucoup de pièces de Ravel (dont Jeux d'eau), cette œuvre est écrite dans une forme sonate très particulière. Le deuxième mouvement de Miroirs, « Oiseaux tristes », et le cinquième, « Vallée des cloches », auraient été inspirés par l'expérience de Ravel à Paris et dans ses environs – respectivement la forêt de Fontainebleau et les nombreuses cloches de midi de Paris (bien que le sol dièse répété de La campanella de Liszt se fasse également entendre dans cette dernière pièce). Le n° 3, « Le bateau sur l'océan », est sans doute la plus belle pièce aquatique de Ravel – cette fois, c'est la mer et ses vagues qu'il dépeint, tandis que le n° 4, « Aubade du bouffon », est l'un de ses nombreux hommages dansants à la patrie espagnole de sa mère, dont l'humour et l'apparente exubérance sont néanmoins contenus dans une forme que Ravel qualifiait de « aussi stricte qu'une fugue de Bach ».

Le plus proche ami de Ravel parmi les Apaches était un homme qu'il connaissait depuis leur adolescence : son contemporain espagnol, le pianiste Ricardo Viñes, qui s'était également installé à Paris dans sa jeunesse. Viñes connaissait tous les grands compositeurs parisiens et c'est lui qui, plus tard, tint Ravel et Debussy informés de leurs travaux respectifs après que leur amitié initiale se fut transformée en rivalité en raison du sectarisme de leurs partisans respectifs. C'est également Viñes qui inspira indirectement Ravel pour son œuvre pour piano la plus ambitieuse et la plus importante en lui faisant découvrir le recueil de poèmes en prose d'Aloysius Bertrand (1807-1841) intitulé Gaspard de la nuit. En 1908, Ravel composa trois pièces de grande envergure inspirées de ces poèmes, qu'il publia sous le même titre que le recueil original. Il s'agit de Ondine, un lutin des eaux, Le gibet et Scarbo (un lutin maléfique). La musique d'Ondine rappelle les autres pièces « aquatiques » de Ravel, mais avec une virtuosité supérieure (écoutez, par exemple, comment, vers la fin, il crée à nouveau une texture scintillante à la main droite pour accompagner une mélodie modale au milieu du clavier, soutenue par une basse largement statique). Dans la deuxième pièce, un ostinato répété en si bémol nous laisse presque voir le cadavre en décomposition d'un pendu (Ricardo Viñes se plaignit à Ravel que le tempo lent qu'il souhaitait allait ennuyer son public, mais il est en fait essentiel à l'impact de la pièce). Et les rythmes flamenco de Scarbo pour le lutin gesticulant et tournoyant nous ramènent une fois de plus en territoire espagnol, mais avec une complexité d'exécution qui en fait l'une des pièces les plus difficiles de tout le répertoire pianistique. Chacune de ces trois pièces est à nouveau écrite dans une version ravelienne de la forme sonate, sans aucune garantie que l'ordre des éléments de l'exposition sera respecté dans la réexposition. Ricardo Viñes avait déjà donné les premières représentations de la Pavane, des Jeux d'eau et des Miroirs de Ravel, et il créa également Gaspard de la nuit, en janvier 1909 à la Salle Érard à Paris.

Par sa sophistication compositionnelle et sa virtuosité pure, Gaspard de la nuit marque l'apogée de l'œuvre pour piano solo de Ravel. Ses quelques autres œuvres pour piano solo révèlent une tendance plus néoclassique, et il se tourne désormais principalement vers l'orchestre, le ballet et l'opéra – le piano faisant un retour triomphal vingt ans après Gaspard dans ses deux concertos pour cet instrument.

Chris Walton

Traduit de l'Anglais avec www.DeepL.com/Translator

TANJA HOTZ

La pianiste suisso-islandaise Tanja Hotz est née à Haïfa, en Israël, et a grandi dans le canton de Zoug, en Suisse. Elle a reçu très tôt des cours de piano de sa mère et s'est essayée à la composition.

À partir de l'âge de sept ans, elle étudie avec Madeleine Hoppe-Nussbaumer à l'École de musique de la ville de Zoug. Outre le piano, elle se consacre également au violon, à la flûte, au chant et au violoncelle, ainsi qu'à la théorie musicale et à la composition. Elle participe à des master classes de piano, de composition et de musique de chambre. Elle remporte plusieurs prix au Concours suisse de musique pour la jeunesse, tant en piano qu'en composition.

Après avoir obtenu son baccalauréat, elle a poursuivi ses études de piano, cette fois avec Adrian Oetiker à la Haute école de musique de Bâle. Elle a également étudié la composition avec Georg Friedrich Haas et l'improvisation avec Rudolf Lutz. En 2014, Tanja a obtenu son bachelor avec distinction. Elle a ensuite obtenu un master en interprétation pianistique à l'Université de musique et de théâtre de Munich, où elle a obtenu les meilleures notes en 2016. Elle a poursuivi et approfondi ses études de composition et de théorie musicale avec Martin Lichtfuss à l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne, où elle a également perfectionné sa formation pianistique avec Lilya Zilberstein.

Au-delà de la musique, Tanja s'exprime également à travers les arts visuels. Inspirée par la nature, elle photographie, dessine et peint, souvent guidée par les formes, les couleurs et les structures qu'elle observe dans son environnement naturel. Son travail artistique se caractérise notamment par son approche interdisciplinaire : elle combine interprétation, composition et arts visuels. Dans le cadre de son projet de master à la Haute école des arts de Zurich, où elle a obtenu en 2020 son master en pédagogie musicale sous la direction d'Eckart Heiligers, elle a organisé un concert combinant musique, poésie et peinture en interprétant Gaspard de la nuit de Maurice Ravel et les Études symphoniques de Robert Schumann, accompagné d'une présentation de ses propres peintures thématiques.

Tanja Hotz partage sa passion et ses connaissances en tant que professeure de piano à l'Académie de musique de Bâle depuis août 2020.

Traduit de l'Anglais avec www.DeepL.com/Translator

REVIEWS

"Le principal attrait des Ravel de Tanja Hotz? Un Steinway splendide, auquel la captation donne une belle présence. La Pavane déploie des merveilles de séduction et, d'un allant inhabituel, Jeux d'eau dégage une fébrilité stimulante. [..]" - Bertrand Boissard, Décembre 2025

(2025) Ravel: Piano Works - CD 3136

À propos de cet album

La musique pour piano de Maurice Ravel (1875-1937) est souvent considérée, au même titre que celle de son contemporain Claude Debussy, comme l'incarnation même du style français et impressionniste. La réalité est toutefois plus complexe. Ni Ravel ni Debussy n'appréciaient particulièrement le terme « impressionniste » et, bien que né dans le sud de la France, Ravel n'avait pas grand-chose de « français ». Son père était suisse (ce n'est pas pour rien que Stravinsky surnommait Ravel « l'horloger suisse ») et sa mère était basque espagnole. S'il était né huit kilomètres plus au sud, l'Espagne aurait pu revendiquer Ravel comme l'un des siens. Mais la famille s'installa à Paris quelques mois seulement après la naissance de Maurice, ce qui lui permit de bénéficier de tout ce que la capitale pouvait offrir en matière d'éducation musicale.

Les premiers professeurs de Ravel avaient tous été formés au Conservatoire de Paris, longtemps l'une des institutions les plus prestigieuses d'Europe, et il fut lui-même admis dans ses rangs en novembre 1889. Après des débuts prometteurs, ses résultats se détériorèrent et il quitta le Conservatoire en 1895. Il y retourna deux ans plus tard, mais ses relations difficiles avec l'institution ne s'améliorèrent pas. De 1900 à 1905, il échoue à cinq reprises au Prix de Rome, remporté avant lui par tant de prédécesseurs illustres, de Hector Berlioz à Debussy. Au moment de son dernier échec, il s'est toutefois déjà forgé une telle réputation en dehors du Conservatoire que son élimination provoque un scandale majeur, contraignant le directeur à démissionner.

La Pavane pour une infante morte de Ravel, composée en 1899, est sa première œuvre à entrer au répertoire. Elle devint si populaire qu'il affirma plus tard ne pas l'aimer. Mais elle mérite bien sa renommée et, dans son apparente simplicité, elle préfigure de nombreux aspects du Ravel ultérieur, depuis son air semi-modal qui nous laisse deviner dans quelle tonalité nous nous trouvons, jusqu'à sa base solide dans les basses, sans parler de la manière dont Ravel peut changer le sens d'un passage en le répétant avec une harmonie différente pour la ligne supérieure.

Jeux d'eau a été composé deux ans plus tard, en 1901, mais nous découvrons ici un Ravel presque achevé, avec ses sixtes et septièmes majeures ajoutées, qui font scintiller l'œuvre. Il s'inspire des « Fontaines de la Villa d'Este » de Franz Liszt, composées en 1882, dont les arpèges pianistiques évoquant l'eau bouillonnante ont servi de modèle à toutes les pièces aquatiques du début du XXe siècle. Et lorsqu'on a demandé à Ravel comment son morceau devait être joué, il aurait répondu (sans doute avec sarcasme) « comme Liszt ». Mais alors que les figurations rapides chez Liszt sont largement superficielles, les textures de Ravel sont plus complexes. Voyez, par exemple, les deux dernières pages où l'eau ondule dans des arpèges à la main droite au-dessus d'une mélodie pentatonique au milieu du clavier, tandis que la ligne de basse descend lentement et inexorablement vers la tonique. Comme Ravel lui-même l'a observé plus tard, c'est son Jeux d'eau qui a donné à Debussy et à d'autres un modèle sur la manière dont leur génération pourrait exploiter pleinement les possibilités offertes par le piano moderne. Il a également donné à d'autres compositeurs des idées encore plus novatrices : la cadence centrale, avec sa juxtaposition des sons do et fa dièse majeur, est aujourd'hui remarquablement prémonitoire de Petrushka d'Igor Stravinsky.

Vers 1902, Maurice Ravel rejoint un groupe d'artistes qui se font appeler Les Apaches, auxquels il dédie les cinq mouvements programmatiques de sa suite pour piano Miroirs, composée entre 1904 et 1905. Noctuelles commence sans aucune tonalité apparente, avec des accords parallèles (brisés) en triolets à la main gauche accompagnant une figure très chromatique ascendante en doubles croches à la main droite. Mais la cadence finale est clairement en ré bémol majeur et, comme beaucoup de pièces de Ravel (dont Jeux d'eau), cette œuvre est écrite dans une forme sonate très particulière. Le deuxième mouvement de Miroirs, « Oiseaux tristes », et le cinquième, « Vallée des cloches », auraient été inspirés par l'expérience de Ravel à Paris et dans ses environs – respectivement la forêt de Fontainebleau et les nombreuses cloches de midi de Paris (bien que le sol dièse répété de La campanella de Liszt se fasse également entendre dans cette dernière pièce). Le n° 3, « Le bateau sur l'océan », est sans doute la plus belle pièce aquatique de Ravel – cette fois, c'est la mer et ses vagues qu'il dépeint, tandis que le n° 4, « Aubade du bouffon », est l'un de ses nombreux hommages dansants à la patrie espagnole de sa mère, dont l'humour et l'apparente exubérance sont néanmoins contenus dans une forme que Ravel qualifiait de « aussi stricte qu'une fugue de Bach ».

Le plus proche ami de Ravel parmi les Apaches était un homme qu'il connaissait depuis leur adolescence : son contemporain espagnol, le pianiste Ricardo Viñes, qui s'était également installé à Paris dans sa jeunesse. Viñes connaissait tous les grands compositeurs parisiens et c'est lui qui, plus tard, tint Ravel et Debussy informés de leurs travaux respectifs après que leur amitié initiale se fut transformée en rivalité en raison du sectarisme de leurs partisans respectifs. C'est également Viñes qui inspira indirectement Ravel pour son œuvre pour piano la plus ambitieuse et la plus importante en lui faisant découvrir le recueil de poèmes en prose d'Aloysius Bertrand (1807-1841) intitulé Gaspard de la nuit. En 1908, Ravel composa trois pièces de grande envergure inspirées de ces poèmes, qu'il publia sous le même titre que le recueil original. Il s'agit de Ondine, un lutin des eaux, Le gibet et Scarbo (un lutin maléfique). La musique d'Ondine rappelle les autres pièces « aquatiques » de Ravel, mais avec une virtuosité supérieure (écoutez, par exemple, comment, vers la fin, il crée à nouveau une texture scintillante à la main droite pour accompagner une mélodie modale au milieu du clavier, soutenue par une basse largement statique). Dans la deuxième pièce, un ostinato répété en si bémol nous laisse presque voir le cadavre en décomposition d'un pendu (Ricardo Viñes se plaignit à Ravel que le tempo lent qu'il souhaitait allait ennuyer son public, mais il est en fait essentiel à l'impact de la pièce). Et les rythmes flamenco de Scarbo pour le lutin gesticulant et tournoyant nous ramènent une fois de plus en territoire espagnol, mais avec une complexité d'exécution qui en fait l'une des pièces les plus difficiles de tout le répertoire pianistique. Chacune de ces trois pièces est à nouveau écrite dans une version ravelienne de la forme sonate, sans aucune garantie que l'ordre des éléments de l'exposition sera respecté dans la réexposition. Ricardo Viñes avait déjà donné les premières représentations de la Pavane, des Jeux d'eau et des Miroirs de Ravel, et il créa également Gaspard de la nuit, en janvier 1909 à la Salle Érard à Paris.

Par sa sophistication compositionnelle et sa virtuosité pure, Gaspard de la nuit marque l'apogée de l'œuvre pour piano solo de Ravel. Ses quelques autres œuvres pour piano solo révèlent une tendance plus néoclassique, et il se tourne désormais principalement vers l'orchestre, le ballet et l'opéra – le piano faisant un retour triomphal vingt ans après Gaspard dans ses deux concertos pour cet instrument.

Chris Walton

Traduit de l'Anglais avec www.DeepL.com/Translator

TANJA HOTZ

La pianiste suisso-islandaise Tanja Hotz est née à Haïfa, en Israël, et a grandi dans le canton de Zoug, en Suisse. Elle a reçu très tôt des cours de piano de sa mère et s'est essayée à la composition.

À partir de l'âge de sept ans, elle étudie avec Madeleine Hoppe-Nussbaumer à l'École de musique de la ville de Zoug. Outre le piano, elle se consacre également au violon, à la flûte, au chant et au violoncelle, ainsi qu'à la théorie musicale et à la composition. Elle participe à des master classes de piano, de composition et de musique de chambre. Elle remporte plusieurs prix au Concours suisse de musique pour la jeunesse, tant en piano qu'en composition.

Après avoir obtenu son baccalauréat, elle a poursuivi ses études de piano, cette fois avec Adrian Oetiker à la Haute école de musique de Bâle. Elle a également étudié la composition avec Georg Friedrich Haas et l'improvisation avec Rudolf Lutz. En 2014, Tanja a obtenu son bachelor avec distinction. Elle a ensuite obtenu un master en interprétation pianistique à l'Université de musique et de théâtre de Munich, où elle a obtenu les meilleures notes en 2016. Elle a poursuivi et approfondi ses études de composition et de théorie musicale avec Martin Lichtfuss à l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne, où elle a également perfectionné sa formation pianistique avec Lilya Zilberstein.

Au-delà de la musique, Tanja s'exprime également à travers les arts visuels. Inspirée par la nature, elle photographie, dessine et peint, souvent guidée par les formes, les couleurs et les structures qu'elle observe dans son environnement naturel. Son travail artistique se caractérise notamment par son approche interdisciplinaire : elle combine interprétation, composition et arts visuels. Dans le cadre de son projet de master à la Haute école des arts de Zurich, où elle a obtenu en 2020 son master en pédagogie musicale sous la direction d'Eckart Heiligers, elle a organisé un concert combinant musique, poésie et peinture en interprétant Gaspard de la nuit de Maurice Ravel et les Études symphoniques de Robert Schumann, accompagné d'une présentation de ses propres peintures thématiques.

Tanja Hotz partage sa passion et ses connaissances en tant que professeure de piano à l'Académie de musique de Bâle depuis août 2020.

Traduit de l'Anglais avec www.DeepL.com/Translator

REVIEWS

"Le principal attrait des Ravel de Tanja Hotz? Un Steinway splendide, auquel la captation donne une belle présence. La Pavane déploie des merveilles de séduction et, d'un allant inhabituel, Jeux d'eau dégage une fébrilité stimulante. [..]" - Bertrand Boissard, Décembre 2025

Return to the album | Read the booklet | Open online links | Composer(s): Maurice Ravel | Main Artist: Tanja Hotz